OTT KPK di PN Depok: Kesejahteraan Bukan Jaminan Integritas Hakim

MESKI pemerintah telah menaikkan gaji dan tunjangan hakim secara signifikan, kebijakan tersebut belum serta-merta berbanding lurus dengan penguatan integritas lembaga peradilan.

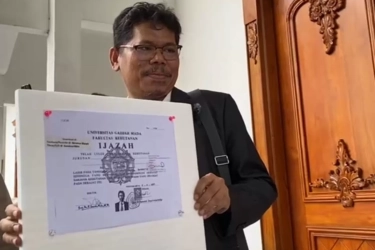

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok menjadi penegas ironi tersebut.

Mereka diduga menerima suap sebesar Rp 850 juta untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi perkara perdata yang sejatinya telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini, argumentasi klasik yang selama bertahun-tahun dikemukakan, korupsi hakim disebabkan rendahnya kesejahteraan, praktis gugur di hadapan fakta.

Kenyataan justru menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak otomatis berbanding lurus dengan penguatan integritas. Persoalan yang dihadapi peradilan Indonesia jauh lebih kompleks dan bersifat struktural.

Kesejahteraan hakim dan batas argumentasi ekonomi

Kebijakan menaikkan gaji hakim sejak awal dimaksudkan sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi.

Dalam perspektif teori administrasi publik dan ekonomi kelembagaan, kesejahteraan aparatur negara memang penting untuk mengurangi tekanan ekonomi dan mendorong profesionalisme.

Baca juga: Niat Baik Presiden dan OTT Hakim Depok

Namun, teori yang sama menegaskan bahwa kesejahteraan hanyalah salah satu variabel, bukan penentu tunggal. Tanpa pengawasan efektif dan sanksi tegas, kenaikan gaji berpotensi menjadi ilusi solusi.

Kasus di PN Depok memperlihatkan kegagalan logika ekonomi semata. Para hakim dan aparatur yang terlibat berada pada posisi yang seharusnya masuk kategori “mapan” secara ekonomi, memiliki kewenangan besar, dan menikmati fasilitas negara yang relatif memadai.

Suap yang diterima bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, melainkan untuk mempercepat proses administratif yang seharusnya berjalan berdasarkan hukum.

Ini menegaskan bahwa korupsi hakim lebih dekat pada penyalahgunaan kewenangan dan keserakahan, bukan kemiskinan.

Pernyataan MA bahwa “tidak ada lagi alasan hakim tidak sejahtera” pada dasarnya tepat. Namun, jika pernyataan itu berhenti pada penilaian moral individu, maka ia berisiko menutup diskusi yang lebih penting.

Apakah sistem peradilan telah dirancang cukup kuat untuk mencegah penyimpangan? Dalam hal ini, kesejahteraan tidak lagi dapat dijadikan argumen pamungkas.

Pola Korupsi yang Berulang

OTT di Depok bukan anomali. Dalam satu dekade terakhir, publik menyaksikan berulang kali hakim, bahkan hakim agung, terseret kasus suap dan gratifikasi.

Kasus makelar perkara yang melibatkan mantan pejabat MA Zarof Ricar, dengan temuan uang hampir Rp 1 triliun dan puluhan kilogram emas, menunjukkan bahwa praktik transaksional di lingkungan peradilan telah berlangsung lama dan terorganisasi.

Pola berulang ini mengindikasikan persoalan struktural yang belum tersentuh secara tuntas.

Pertama, terdapat ruang diskresi yang sangat besar dalam proses peradilan, khususnya pada tahapan administratif yang berdampak hukum signifikan, seperti penunjukan majelis, penjadwalan, hingga eksekusi putusan.

Diskresi yang tidak diimbangi transparansi membuka peluang negosiasi di luar hukum.

Baca juga: Korupsi Pajak dan Bea Cukai: Memutus “Clique”, Mengganti Seluruh Pejabat

Kedua, relasi antara hakim, aparatur pengadilan, dan para pihak berperkara masih menyisakan ruang interaksi langsung yang rawan konflik kepentingan.

Upaya MA melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu, Smart Majelis, dan pembentukan satuan tugas pengawasan patut diapresiasi.

Namun, kasus Depok membuktikan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya menutup celah. Praktik suap sering kali terjadi di ruang-ruang informal yang luput dari pengawasan administratif.

Ketiga, pengawasan internal cenderung bersifat reaktif. Banyak pelanggaran baru terungkap setelah aparat penegak hukum eksternal, seperti KPK atau Kejaksaan, turun tangan.

Situasi ini menimbulkan kesan bahwa mekanisme pengawasan internal belum mampu mendeteksi dini penyimpangan serius, apalagi mencegahnya.

Sanksi dan Pengawasan

Respons MA yang akan memberhentikan sementara para hakim dan aparatur PN Depok serta mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti bersalah merupakan langkah normatif yang wajib ditempuh.

Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa sanksi administratif saja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan publik. Efek jera sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum pidana.

Dalam sejumlah perkara korupsi hakim, publik mencatat adanya vonis yang dipangkas di tingkat banding atau pertimbangan “pengabdian panjang” sebagai alasan keringanan.

Pendekatan semacam ini problematik. Hakim yang menyalahgunakan kewenangan seharusnya dipandang melakukan kejahatan dengan tingkat kesalahan lebih tinggi karena mengkhianati mandat keadilan.

Ketika pelanggaran semacam itu justru direspons lunak, pesan pemberantasan korupsi menjadi kabur.

Baca juga: Menghitung Nyawa di Ruang Gelap

Apresiasi MA terhadap KPK menunjukkan keterbukaan, tetapi juga menegaskan ketergantungan pada mekanisme represif seperti OTT.

Memang OTT penting untuk efek kejut dan penindakan, tetapi tidak bisa menjadi tulang punggung reformasi peradilan.

Penguatan pengawasan eksternal, termasuk peran Komisi Yudisial dan partisipasi publik, harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem.

Kasus PN Depok menegaskan satu pelajaran penting. Integritas tidak bisa dibeli dengan kenaikan gaji. Kesejahteraan adalah prasyarat, bukan jaminan.

Integritas hanya dapat tumbuh jika etika profesi diinternalisasi, sistem dirancang untuk menutup peluang penyimpangan, dan sanksi ditegakkan secara konsisten.

Selama kekuasaan kehakiman masih diperlakukan sebagai privilese, bukan amanah publik, korupsi akan terus menemukan celahnya.

OTT ini seharusnya dibaca bukan sekadar sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai peringatan keras bahwa reformasi peradilan belum selesai.

Tanpa pembenahan struktural yang serius, kenaikan gaji hakim justru berisiko menjadi ironi: negara membayar lebih mahal, tetapi keadilan tetap bocor di meja peradilan.

Tag: #depok #kesejahteraan #bukan #jaminan #integritas #hakim