Jebakan “Epstein” di Panggung Politik

PANGGUNG politik dunia baru-baru ini dikejutkan oleh gema dari tumpukan dokumen yang selama bertahun-tahun terkunci rapat di ruang Pengadilan Manhattan, Amerika Serikat.

Berkas-berkas Jeffrey Epstein pelan-pelan dirilis satu per satu yang akhirnya menyadarkan publik bahwa tumpukan tersebut ternyata bukan sekadar catatan kriminal seorang predator seksual, tapi peta jalan yang menyingkap bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja di luar gedung-gedung pemerintahan dan parlemen, gedung yang menjadi simbol demokrasi.

Namun, sebelum berbicara lebih banyak soal peta terselubung bertajuk “informalitas” kelas dewa tersebut, mari kita ulas terlebih dahulu siapa sebenarnya sosok Jeffrey Epstein ini.

Dengan kata lain, untuk memahami mengapa nama-nama besar begitu khawatir dengan tumpukan dokumen bertajuk “Epstein Files” tersebut, kita tentu harus mengenal siapa sesungguhnya manusia yang satu ini.

Istilah "Epstein Files" merujuk pada ribuan dokumen pengadilan dan arsip penyelidikan yang merekam kejahatan Jeffrey Epstein serta jejaring sosial dan politik di sekelilingnya.

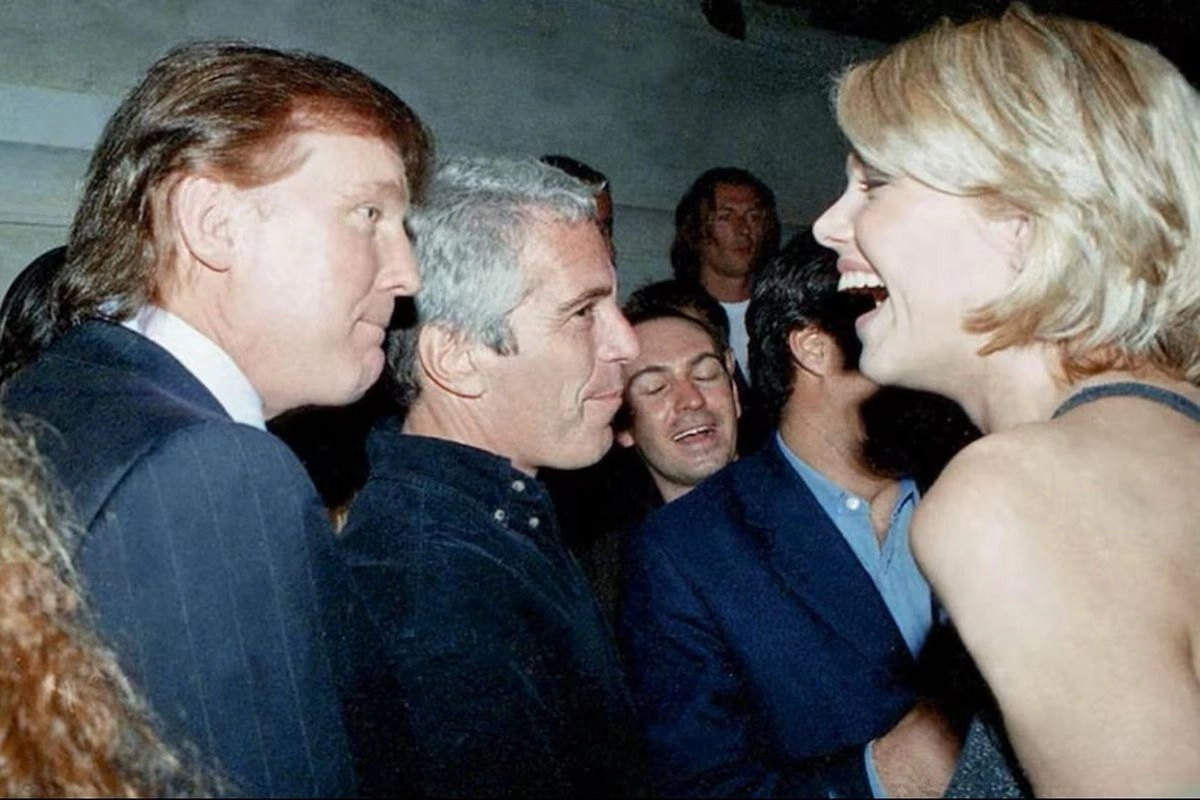

Intinya, Epstein bukan sekadar pemuda “cerdas” putus kuliah lalu menjadi miliarder, tapi juga pemodal misterius dengan sumber kekayaan yang sulit dilacak, yang berhasil menyusup ke lingkaran terdalam elite global.

Di dalam komunitas intelijen, sosok Epstein yang tewas bunuh diri di penjara federal, Metropolitan Correctional Center, New York, pada 10 Agustus 2019 itu, sering kali dilihat lebih dari sekadar pelaku kriminal biasa.

Baca juga: Menyelam di Tumpukan 3 Juta File Epstein: Antara Transparansi dan "Jualan" Konten

Ada indikasi kuat dari para analis di Pentagon dan para mantan agen rahasia bahwa Epstein merupakan "aset" strategis Mossad, dinas intelijen luar negeri Israel. Dalam dunia intelijen, posisi Epstein disebut sebagai “access agent”.

Asumsi ini tentu bukan tanpa dasar. Ari Ben-Menashe, seorang pebisnis di Kanada yang mantan perwira intelijen militer Israel, misalnya, atau John Kiriakou, penulis dan jurnalis mantan analis CIA, secara terbuka mengklaim bahwa Epstein dan pasangannya, Ghislaine Maxwell, sosialita asal Inggris, bekerja untuk intelijen Israel.

Maxwell adalah putri dari Robert Maxwell, taipan media yang saat pemakamannya dihadiri oleh jajaran petinggi pemerintahan Israel dan disebut memiliki hubungan mendalam dengan badan intelijen Israel tersebut.

Di Amerika Serikat, asumsi ini bahkan sudah menjadi teori umum bahwa jaringan yang dibangun oleh Epstein adalah operasi “honey trap” atau jebakan asmara skala besar.

Dalam dunia spionase, kartu yang dimainkan oleh Epstein sebenarnya adalah taktik klasik untuk mengumpulkan informasi kompromat, materi pemerasan yang digunakan untuk mengendalikan tokoh-tokoh kunci di dalam suatu negara.

Dengan menyediakan fasilitas mewah, jet pribadi, dan aktivitas ilegal (pedofilia) di pulau pribadinya, Epstein diduga mendokumentasikan perilaku para elite tersebut. Tujuannya jelas, yakni untuk menciptakan pengaruh politik yang “nyaris” absolut khas Mossad.

Jika seorang pemimpin negara atau ilmuwan berpengaruh atau pebisnis hebat terekam dalam situasi yang bisa menghancurkan reputasi, tak pelak mereka akan menjadi pion yang mudah digerakkan demi kepentingan tertentu. Sesederhana itu logikanya.

Jika ditelisik dengan kacamata yang lebih jernih, Epstein adalah personifikasi dari apa yang disebut para ilmuwan politik sebagai “institusi informal” yang beroperasi di wilayah abu-abu (grey area) antara bisnis, politik, dan spionase.

Institusi informal adalah jembatan, pelumas, sekaligus penjaga pintu bagi mereka yang memiliki segalanya, tetapi haus pada satu hal, yakni akses tanpa batas di satu sisi dan ruang untuk berbuat hal-hal ilegal di sisi lain.

Fenomena ini menarik karena bisa membuktikan bahwa di balik struktur demokrasi yang kita agungkan selama ini, terdapat urat nadi “informalitas” yang sering kali lebih menentukan jalannya sejarah dibandingkan debat-debat resmi di parlemen dan ditayangkan secara langsung di televisi maupun di berbagai kanal sosial media.

Epstein membangun kekuasaannya melalui penciptaan “institusi informal” dalam bentuk ruang-ruang privat yang eksklusif, mulai dari jet pribadi hingga pulau terpencil di Karibia. Di sana, hukum-hukum normal dan formal dipaksa berhenti berlaku.

Informalitas ini kemudian bekerja dengan cara yang sangat cerdik, menawarkan kenyamanan dan kerahasiaan bagi para elite untuk berinteraksi tanpa pengawasan publik.

Bisa disaksikan bagaimana tokoh-tokoh sekaliber mantan presiden Amerika Serikat, anggota keluarga kerajaan, duta besar negara besar, bos perusahaan teknologi raksasa hingga para pesohor yang sering muncul dalam aneka pemberitaan media internasional, terjerat dalam jaringan ini, tanpa mereka ketahui bahwa semua itu direkam oleh yang punya hajat.

Mengapa mereka ada di sana? Jawabannya sebenarnya tidak selalu karena niat jahat sejak awal, tapi karena godaan akses yang disediakan oleh "sang makelar".

Dalam politik yang sangat terikat aturan protokoler, tawaran Epstein untuk terbang tanpa catatan tamu atau menjadi pedofil terselubung adalah kemewahan yang tak ternilai, tapi sekaligus menjadi jerat yang mematikan bagi integritas publik tokoh-tokoh ini jika sampai bocor ke ruang publik.

Inilah bentuk informalitas yang memang diniatkan untuk menciptakan "negara di dalam negara", gelembung di mana kesepakatan bisnis dan lobi politik dilakukan di sela-sela kemewahan yang “dekaden”.

Baca juga: Epstein Files: Ujian bagi Nalar Publik

Ketika seseorang masuk ke dalam lingkaran informalitas semacam ini, mereka secara tidak sadar sebenarnya sedang menyerahkan "kartu mati" kepada sang makelar.

Dan justru di sinilah letak racunnya di mana informalitas menciptakan utang budi dan ketergantungan yang tidak tercatat dalam laporan keuangan manapun, namun sangat menentukan dalam pengambilan keputusan strategis negara atau perusahaan besar.

Nah, sekarang mari kita tarik garisnya ke Tanah Air. Diakui atau tidak, Indonesia adalah laboratorium raksasa bagi politik informal.

Di Amerika Serikat, informalitas adalah semacam pelarian dari sistem yang dianggap kaku atau bagian dari operasi intelijen. Di Indonesia, informalitas justru sering kali menjadi jantung dari sistem itu sendiri.

Indonesia memiliki budaya politik yang sangat kental dengan nuansa kekeluargaan, silaturahmi, dan lobi-lobi di meja makan yang bersifat sangat personal.

Di sini, peran "makelar politik" atau fixers menemukan kembaran fungsionalnya dengan apa yang dilakukan Epstein.

Lihat saja bagaimana begitu banyak keputusan strategis nasional lahir dari model informalitas ini. Salah satunya keputusan Indonesia bergabung ke dalam BoP (Board of Peace) besutan Presiden Donald Trump, yang sama sekali tidak dibicarakan dengan rakyat terlebih dahulu, padahal akan menggunakan uang dari rakyat sebanyak satu miliar dolar AS.

Entah bagaimana keputusan tersebut lahir, tidak ada yang benar-benar mengetahuinya.

Dalam ekosistem politik Tanah Air, makelar politik pengguna institusi informalitas menggunakan "keramahtamahan" yang manipulatif sebagai umpan.

Mereka menjadi operator bayangan yang tidak memiliki surat tugas resmi, tapi kata-katanya sering kali lebih sakti ketimbang regulasi resmi.

Keberadaan mereka adalah bukti nyata bahwa informalitas menjadi parasit yang menyedot nutrisi dari institusi formal bernama Indonesia.

Mereka menjual akses, sesuatu yang seharusnya menjadi hak publik, tapi diubah menjadi barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh segelintir elite melalui perantara yang tepat.

Gretchen Helmke dan Steven Levitsky, dalam “Informal Institutions and Democracy: Lessons from Latin America" (2006) menjelaskan bahwa institusi informal bisa sangat merusak jika bekerja sebagai pengganti aturan resmi.

Levitsky menekankan bahwa ketika aturan main yang sebenarnya dilakukan di bawah meja, maka hukum tertulis mendadak akan menjadi sekadar pajangan.

Di Indonesia, informalitas semacam ini nyata adanya. Sebagian besar elite lebih nyaman menyelesaikan urusan negara di ruang tertutup atau melalui fasilitasi makelar ketimbang di ruang publik.

Risikonya bagi demokrasi, akuntabilitas publik akan mendadak menjadi barang mewah yang susah diakses oleh publik.

Baca juga: Antara Epstein Files dan Covid-19: Kesalahan Berpikir Publik

Dengan kata lain, bahaya terbesar dari informalitas politik adalah hilangnya kontrol publik atas berbagai keputusan strategis para elite.

Padahal, idealnya demokrasi membutuhkan cahaya terang bernama transparansi agar masyarakat mengetahui bagaimana keputusan diambil.

Namun, informalitas, terutama yang bersinggungan dengan kepentingan ilegal seperti dalam kasus Epstein, bekerja dalam kegelapan tanpa bisa dideteksi oleh lembaga audit mana pun.

Selain itu, informalitas juga menciptakan budaya impunitas di mana "etika pertemanan" diletakkan di atas etika publik.

Betapa sering kita mendengar sosok tertentu yang sudah menjadi pergunjingan publik akibat ulahnya yang melanggar hukum dan etika justru bisa bersikap santai karena dianggap sebagai orangnya seorang tokoh besar.

Namun belajar dari kejatuhan Epstein, para makelar dan elite tentu tidak selamanya bisa berlindung di balik mekanisme informalitas.

Tak selamanya kerahasiaan adalah perisai abadi, apalagi di era digital dan transparansi tingkat tinggi seperti yang berlaku di peradaban hari ini.

Setiap pertemuan "bawah meja" pada ujungnya akan meninggalkan remah-remah informasi yang suatu waktu bisa dirangkai menjadi skandal besar.

Dari kasus Epstein, elite-elite Indonesia semestinya mulai belajar bahwa ketergantungan pada makelar politik di satu sisi dan informalitas di sisi lain hanya akan berakhir pada dua kemungkinan, yakni diperas oleh sang makelar, atau hancur bersama ketika jaringan tersebut terungkap ke ruang publik.

Memang, menghapuskan sepenuhnya informalitas nyaris mustahil. Namun, perlu juga diingat bahwa masalah akan muncul di kemudian hari jika informalitas justru menjadi jalan pintas untuk merampas hak-hak publik.

Jika elite Indonesia tetap membiarkan urusan negara dikelola dengan cara-cara terselubung atau tertutup, maka kredibilitas yang dibangun selama bertahun-tahun akan bisa hilang dalam sekejap.

Kasus Epstein bukan hanya cerita tentang spionase atau kriminalitas, tapi peringatan tentang betapa rapuhnya kekuasaan yang dibangun di atas fondasi informalitas senyap.

Di ranah informalitas, tidak saja moralitas diinjak-injak hanya untuk kesenangan eksklusif sesaat, tapi juga membuka peluang bagi intelijen asing untuk bisa menyusup dengan segala manuver dan kepentingannya.