Structural Negligence: Anak Indonesia Hidup dalam Keputusasaan

DUNIA anak-anak di Indonesia tengah masuk alarm darurat yang memprihatinkan. Sebagian hidup dalam keputusasaan.

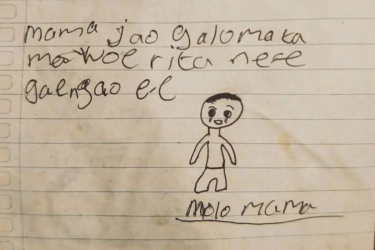

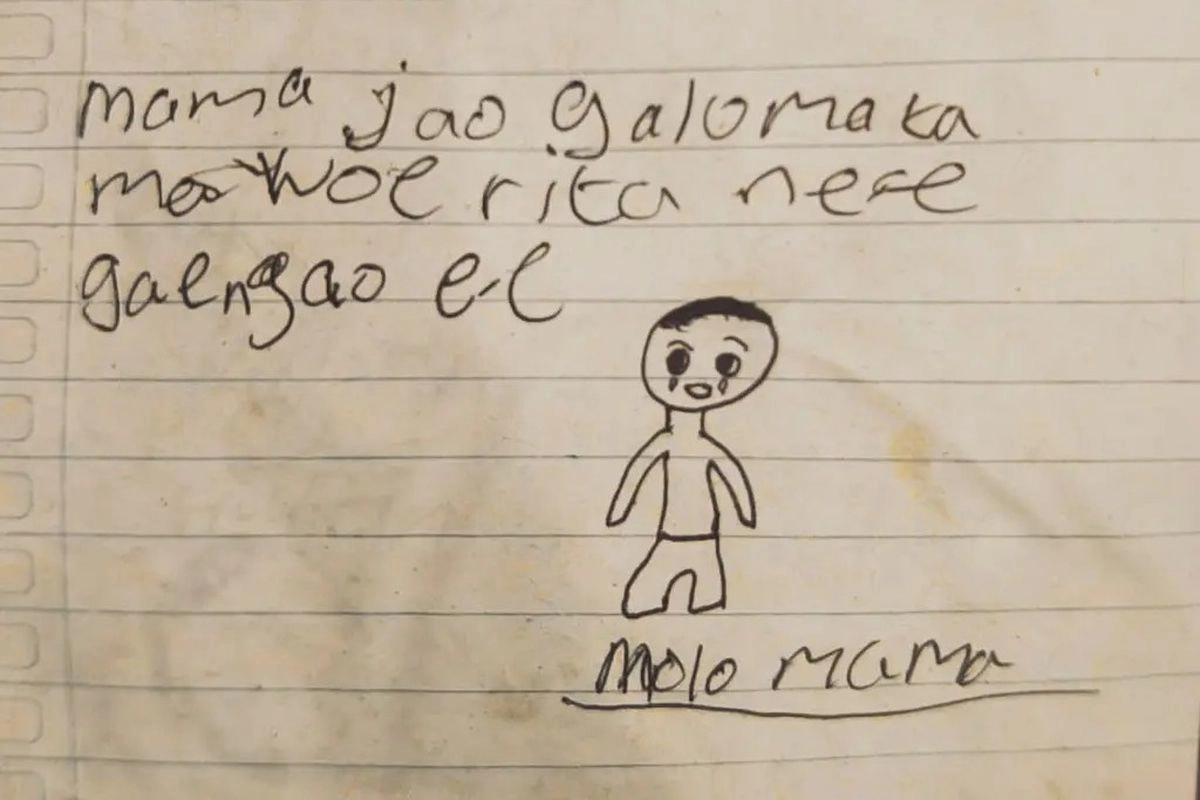

Tragedi di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana seorang siswa SD berinisial YBS (10) mengakhiri hidupnya diduga karena tekanan ekonomi dan ketidakmampuan membeli alat tulis. Baru-baru ini, kasus serupa terjadi di Demak, Jawa Tengah.

Nyatanya, Indonesia menjadi negara tertinggi se-ASEAN terkait kasus bunuh diri anak periode tahun 2023-2024.

Data KPAI mengungkap kasus bunuh diri tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2023 dengan 46 kasus. Pada 2024 terjadi 43 kasus, pada 2025 di rentang angka 25-27 kasus, sedangkan pada awal 2026 sudah tercatat ada 5 kasus.

Hal ini bukan sekadar peristiwa kriminal, tapi juga masalah kesehatan mental. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, fenomena ini masuk pada kategori "Structural Negligence" (Pembiaran Struktural).

Ketika seorang anak memiliki keyakinan bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar dari himpitan hidup, maka narasi "Indonesia Layak Anak" yang sering disuarakan pemerintah patut didekonstruksikan secara radikal.

Jaminan hak hidup bukan sekadar formalitas regulatif, melainkan amanah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Baca juga: THR dan Ilusi Kesejahteraan Musiman

Frasa "kelangsungan hidup" tidak layak jika dimaknai kewajiban negara secara pasif. Negara tidak hanya dilarang mencabut nyawa, tetapi wajib aktif memastikan implementasi terstruktur agar nyawa anak tersebut tetap hidup.

Ketika kemiskinan ekstrem di pelosok NTT atau tekanan sosial di Demak membuat anak-anak enggan untuk melanjutkan hidup, maka negara dianggap telah gagal menjamin serta merealisasikan mandat konstitusional tersebut.

Pemenuhan Hak Dasar Anak

Dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin keberlangsugan hidup para generasi penerus bangsa.

Hal itu diatur dalam:

- Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 44: Menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Terkait hal ini, kemiskinan menghambat akses pemenuhan sarana Pendidikan berupa alat tulis hingga memicu depresi pada anak;

- Pasal 59 ayat (2) huruf (i): Mengatur tentang Perlindungan Khusus bagi anak dari kelompok minoritas, terisolasi, dan terpinggirkan.

Anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem seharusnya masuk dalam kategori sebagiamana diatur dalam pasal ini sehingga menuntut adanya intervensi dari negara secara responsif cepat dan khusus, bukan justru diperumit dengan prosedur administratif; - Pasal 76A huruf (a): Larangan bagi setiap orang termasuk pejabat publik guna melakukan pembiaran terhadap anak dalam situasi darurat.

Budaya Birokrasi yang kaku khususnya dalam penyaluran bantuan sosial pendidikan seperti PIP hingga menyebabkan anak merasa terhimpit secara psikis dapat dikategorikan sebagai "pembiaran institusional".

Sistem hukum perlindungan anak di Indonesia telah menganut prinsip tri-partite responsibility sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak.

Negara justru menjadi pemegang kewajiban utama (main duty bearer), terlebih terhadap anak-anak bangsa dengan menjalin koordinasi dengan orangtua dan lingkungan sekitar.

Kasus di NTT dan Demak menyingkap tabir bahwa jaring pengaman sosial masih sangat lemah.

Hukum perlindungan anak di Indonesia seringkali bersifat reaktif—hanya hadir saat terjadi kekerasan fisik atau seksual. Namun, kita abai terhadap kekerasan struktural.

Baca juga: Ketika Filipina Melawan Bully Kedutaan China

Kemiskinan ekstrem yang menghimpit psikis anak adalah bentuk kekerasan yang nyata. Di NTT, hambatan akses ekonomi bukan sekadar masalah angka, melainkan serangan terhadap martabat anak di lingkungan sekolahnya.

Di Demak, tekanan sosial dan lingkungan menciptakan beban psikis yang tak sanggup dipikul bahu yang masih kecil.

Secara yuridis, jika sistem tidak mampu mendeteksi tanda-tanda kerentanan ini, maka sistem tersebut telah gagal menjalankan fungsi perlindungannya.

Perlindungan Proaktif

Guna memutus rantai tragedi ini, pemerintah perlu melakukan transformasi kebijakan hukum perlindungan anak.

Pertama, integrasi sistem deteksi dini: mengintegrasikan data kemiskinan dengan data kehadiran sekolah.

Ketika seorang anak dari keluarga rentan tidak masuk sekolah atau menunjukkan tanda kesulitan ekonomi, Guru dan Dinas Sosial harus melakukan "jemput bola" sebagai bentuk prefentif berupa intervensi sebelum terjadinya fatalitas.

Kedua, adanya pendamping sosial di setiap desa: Mengaktifkan peran social worker sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Setiap desa harus memiliki petugas terlatih yang mampu melakukan konseling mental dan pendampingan ekonomi bagi anak-anak di zona merah kerentanan.

Baca juga: Pandeglang: Paradoks Penghargaan di Tengah Bayang Kemiskinan

Ketiga, reformasi kategori perlindungan khusus dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak dan/atau peraturan turunannya, dengan memasukkan kategori "Anak dengan risiko kesehatan mental akibat tekanan ekonomi/sosial" sebagai subjek Perlindungan Khusus, sehingga mereka berhak atas akses konseling gratis dan bantuan tunai darurat seketika;

Keempat, audit kinerja pemerintah daerah. Perlu dibuat aturan sanksi administratif bagi pemerintah daerah yang wilayahnya ada kasus bunuh diri anak.

Hukum perlindungan anak harus menjadi jaring pengaman yang tidak hanya manis di atas kertas, tapi tumpul dalam implementasinya.

Kasus di NTT dan Demak adalah alarm nyata bahwa ada anak Indonesia yang tumbuh dalam keputusasaan.

Sebagai generasi penerus bangsa, mereka butuh jaminan hukum bahwa kemiskinan tidak akan pernah lagi merampas hak mereka untuk tetap mendapatkan hak-hak fundamentalnya sebagai seorang anak.

Tag: #structural #negligence #anak #indonesia #hidup #dalam #keputusasaan