Kemiskinan yang Tersembunyi

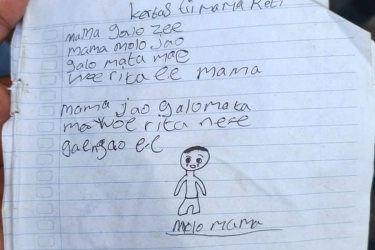

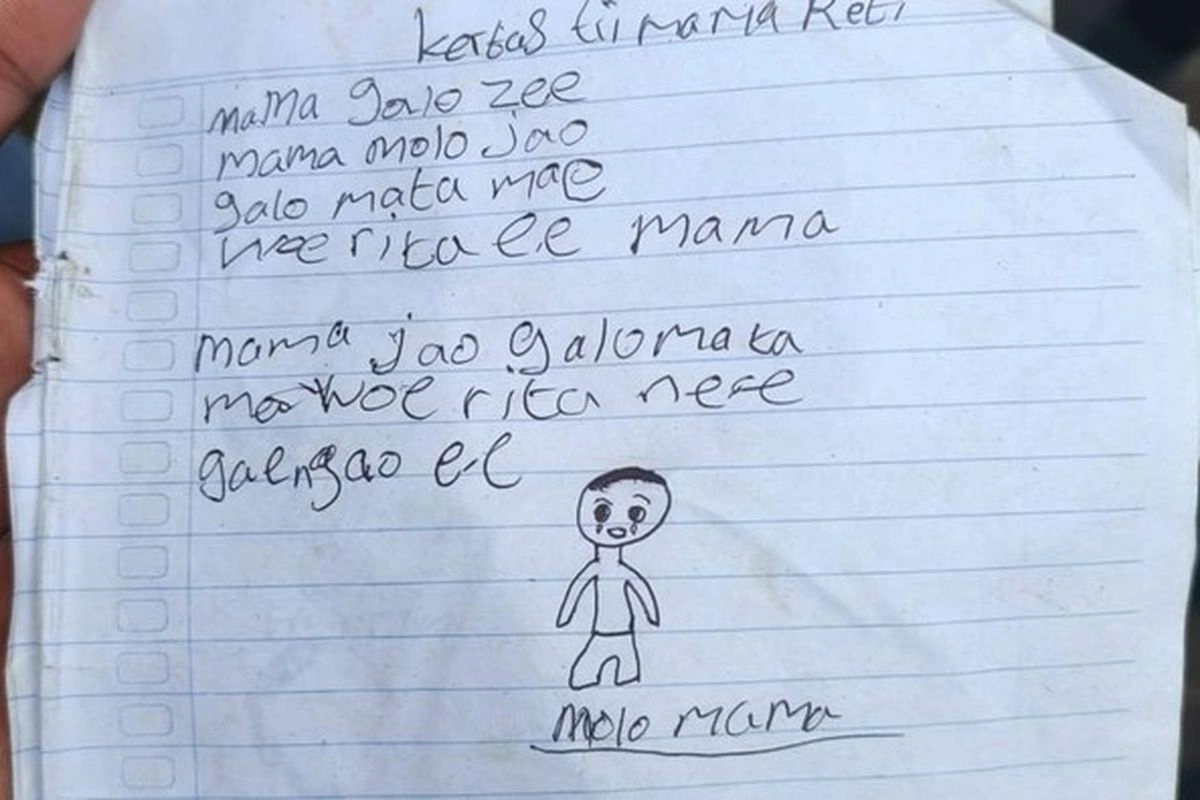

ANAK kecil itu, yang diberi inisial YBS oleh media massa, seharusnya masih punya jalan hidup yang panjang, punya imajinasi polos, cita-cita tinggi, dan harapan merekah.

Usianya baru 10 tahun dan masih duduk di kelas IV SD, tetapi kemiskinan telah membunuh mimpi-mimpinya, bahkan pada harapannya yang paling murah: buku dan pena.

Hari itu, 29 januari 2026, ia memilih mengakhiri hidupnya di bawah pohon cengkeh, tak jauh dari pondok berdinding bambu milik neneknya.

YBS, adik kecil yang malang, dibunuh oleh kemiskinan ekstrem. MGT (47 tahun), ibunya yang berperan sebagai orangtua tunggal dan harus menghidupi 5 anaknya, hanya bekerja sebagai petani dan buruh serabutan.

Penghasilan sang Ibu tak seberapa, hanya cukup untuk bertahan hidup. Bahkan, untuk membeli buku dan pena seharga Rp 10.000, penghasilannya tak cukup.

Selama ini, demi meringankan beban keluarga, MGT menitipkan anaknya, YBS, pada neneknya yang sudah berusia 80 tahun.

Ironisnya, meskipun tercekik oleh kemiskinan ekstrem, seperti dikutip Kompas.com, 4 Februari 2026, MGT dan keluarganya tak pernah tersentuh bantuan pemerintah.

Baca juga: Kertas Tii Mama Reti: Menggugat Janji Kemerdekaan

Boleh jadi, MGT dan keluarganya tak terpotret data kemiskinan, sehingga tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Namun, YBS dan keluarganya hanyalah sekeping cerita dari orang-orang miskin di negeri ini yang ditumpas mimpi-mimpi dan harapannya oleh kemiskinan.

Dan pahitnya, tak seperti diagung-agungkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Forum Ekonomi Dunia (WEF), di Davos, Swiss, bahwa rakyat Indonesia tetap tersenyum dan bahagia meski dijepit kemiskinan.

Ada banyak warga miskin, seperti YBS, yang memilih mengakhiri jalan hidupnya di tengah keputusasaan. Bahkan tak sedikit kasus felisida: orangtua membunuh anaknya, sebelum bunuh diri, karena tekanan psikologis dan kemiskinan.

Jumlahnya tidak sedikit. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri menyebutkan bahwa sekitar 62 persen dari total kasus bunuh diri pada periode Januari-Agustus 2024 dilatarbelakangi faktor ekonomi dan kesenjangan.

Pertanyaan yang membuncah di kepala, mengapa ada orang miskin yang tak terpotret oleh data kemiskinan? Kenapa ada banyak kasus bunuh diri karena tekanan kemiskinan ketika angka kemiskinan justru diumumkan sudah menurun drastis?

Kemiskinan tersembunyi

Lima hari setelah meninggalnya YBS, BPS mengumumkan penurunan angka kemiskinan. Per September 2025, angka kemiskinan menurun drastis hingga tersisa 23,36 juta orang atau 8,25 persen dari total populasi penduduk.

Ada 490.000 orang yang berhasil dikeluarkan dari garis kemiskinan sepanjang Maret-September 2025.

BPS mengkategorikan seseorang miskin jika pengeluarannya kurang dari Rp 641.443 per kapita/bulan atau Rp 21.000 per kapita/hari (GKM September 2025).

Di sinilah letak masalahnya. Garis kemiskinan ala BPS itu gagal memotret dengan komprehensif realitas kemiskinan di Indonesia.

Ada berjuta-juta orang di tubir jurang kemiskinan, dengan kondisi finansial sangat rapuh dan penghasilan yang pasti, tidak terpotret oleh alat ukur BPS. Mereka itu masuk kategori kemiskinan terselubung (hidden poverty).

Baca juga: Jebakan “Epstein” di Panggung Politik

Berdasarkan alat ukur resmi (BPS), mereka tak lagi didefinisikan miskin, tetapi kondisi ekonomi mereka sangat rapuh dan sangat jauh dari berkecukupan. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Pertama, garis kemiskinan yang ditetapkan terlalu rendah sehingga gagal memotret realitas kemiskinan.

Garis kemiskinan BPS, yang menggunakan pendekatan cost of basic needs yang didominasi komponen makanan, hanya mengukur kebutuhan fisiologis manusia untuk bertahan hidup (survival).

Menarik jika dibandingkan dengan Bank Dunia. Sejak 2023, Indonesia masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (UMIC).

Untuk kategori UMIC, bank Dunia menetapkan garis kemiskinan 8,30 dollar AS (PPP) per hari atau Rp 50.400 per kapita/hari (1.512.000 per kapita/bulan).

Jika memakai standar UMIC, maka angka kemiskinan Indonesia mencapai 68,3 persen atau 193,49 juta jiwa.

Sementara, jika memakai standar negara berpendapatan menengah bawah (LMIC), yakni 4,20 dollar AS (PPP) per hari atau Rp 25.000 per kapita/hari (Rp 765.000 per kapita/bulan), maka jumlah orang miskin Indonesia masih 19,9 persen.

Sementara, untuk garis kemiskinan ekstrem, Bank Dunia sudah menetapkan standar baru, yaitu 3 dollar AS (PPP) atau sekitar Rp 546.400 per kapita/bulan.

Jika memakai ukuran baru ini, jumlah kemiskinan ekstrem di Indonesia masih 5,4 persen. Sementara BPS mengumumkan kemiskinan ekstrem tinggal 0,85 persen atau 2,38 juta orang (BPS, Maret 2025).

Lagi-lagi itu karena BPS masih memakai standar lama: 2,75 dollar AS (PPP) atau sekitar Rp 10.000 per kapita/hari.

Faktanya, angka garis kemiskinan BPS hari ini lebih mendekati garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia, ketimbang kategori negara berpendapatan menengah bawah (LMIC) atau berpendapatan menengah atas (UMIC).

Kedua, garis kemiskinan BPS menggunakan pendekatan pengeluaran. Seseorang dikatakan tidak miskin jika pengeluarannya Rp 641.443 per kapita/bulan ke atas, tak peduli dari mana sumber dana itu berasal. Pendekatan ini abai dengan kondisi finansial atau penghasilan seseorang.

Pendekatan pengeluaran ini abai, misalnya, konsumsi seseorang atau rumah tangga dibiayai oleh utang (pinjol/paylater).

Jadi, meskipun seseorang terlilit utang, bahkan ada kasus bunuh diri karena tekanan utang, tidak dianggap miskin oleh BPS.

Baca juga: Korupsi Pajak dan Bea Cukai: Memutus “Clique”, Mengganti Seluruh Pejabat

Selain itu, pendekatan pengeluaran abai dengan realitas ketenagakerjaan di Indonesia. Mayoritas pekerja atau 59,40 persen tertampung di sektor informal, yang tak punya kepastian kerja, pendapatan tak menentu, dan tanpa jaminan sosial.

Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan bersih sebulan pekerja informal di Indonesia adalah Rp 1,9 juta (2023).

Ketiga, banyak kelompok rentan dan hampir miskin yang tidak terpotret. Banyak sekali warga Indonesia yang sudah berhasil keluar dari garis kemiskinan yang ditetapkan BPS, tetapi fondasi ekonomi mereka sangat rapuh.

Karena sangat rapuh, ketika terjadi gejolak ekonomi, mereka gampang jatuh dan “turun kelas”. Ironisnya, meskipun secara ekonomi rapuh, kelompok ini tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Mereka disebut kelompok rentan miskin (vulnerable) dan kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class).

Jumlah kelompok rentan miskin sebanyak 67,69 juta jiwa (24,23 persen) dan kelompok calon kelas menengah mencapai 137,5 juta jiwa (49,22 persen). Jika digabung, jumlahnya 205,19 juta jiwa atau 73,45 persen dari total penduduk Indonesia.

Kemiskinan Anak

Kasus YBS juga menyingkap isu kemiskinan anak yang kerap terpendam oleh hingar-bingar narasi-narasi politik besar dan tampak ambisius. Padahal, di negeri ini ada 11,4 persen atau 9,1 anak tinggal di rumah tangga miskin.

Jika dikorek lebih jauh lagi, ada 4 dari 10 anak Indonesia yang mengalami deprivasi multidimensi.

Angka persisnya adalah 37,4 persen atau 29,9 juta anak Indonesia yang tidak terpenuhi hak dasarnya secara multidimensi (pendidikan, kesehatan, gizi, sanitasi, tempat tinggal layak, dan perlindungan, dan informasi).

Anak-anak yang tinggal di keluarga miskin kesulitan mengakses kebutuhan yang paling dasar: pangan. Akibatnya, mereka rentan terhadap malnutrisi.

Berdasarkan data, masih ada 19,8 persen atau 2 dari 10 anak Indonesia mengalami tengkes. Meskipun tengkes juga dialami keluarga kaya, tetapi persoalannya pada pola pengasuhan anak, pengetahuan nutrisi, dan pola makan.

Sementara pada keluarga miskin, tengkes terkait langsung dengan ketidakmampuan ekonomi atau ketiadaan daya beli.

Baca juga: Megafon Penderitaan untuk Demokrasi yang Tidak Mendengar

Selain itu, kemiskinan juga menggiring anak-anak untuk menjadi pekerja di usia dini. Pada tahun 2024, ada 1,27 juta atau 2,17 persen anak Indonesia usia 5-17 tahun yang terlempar ke jalanan atau lapangan kerja informal yang tak terlindungi. Banyak di antaranya terpaksa berhenti sekolah.

Seperti kasus YBS, karena terlilit kemiskinan, ia terpaksa ikut membantu neneknya untuk berjualan sayur, ubi, dan kayu bakar agar bisa makan.

Kemiskinan juga menjadi penyebab utama putus sekolah. Meskipun ada mandat konstitusi untuk 20 persen anggaran pendidikan di APBN, tapi angka putus sekolah masih tinggi.

Pada 2024, angka putus sekolah SD masih 0,19 persen, SMP 0,18 persen, SMA 0,19 persen, dan SMK 0,28 persen.

Anak-anak yang tinggal di rumah tangga miskin seringkali kurang mendapat perhatian, kurang terdampingi saat belajar, dan kurang dukungan, yang berdampak kondisi mental mereka.

Kondisi itu bisa menyebabkan stres toksik yang menyebabkan kecemasan, kesulitan fokus, depresi, mimpi buruk, agresivitas, atau perilaku menarik diri. Luka-luka itu, jika tak tertangani dengan baik, bisa memicu tindakan jalan pintas: bunuh diri.

Jalan keluar

Pertama, sudah saatnya kemiskinan didefinisikan ulang. Kemiskinan tak bisa lagi diukur dengan kekurangan pendapatan atau pengeluaran (pendekatan monetary), tetapi ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk mencapai fungsi dasar (functionings) dan kemampuan (capabilities) yang esensial untuk hidup layak.

Aspeknya meliputi pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal layak, dan kebebasan yang efektif (bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ambil bagian dalam pengambilan kebijakan politik).

Karena itu, alat ukur kemiskinan pun perlu diganti. Misalnya, kita bisa mengadopsi Multidimensional Poverty Index (MPI), yang disesuaikan dengan realitas kemiskinan di Indonesia.

MPI mengukur deprivasi di berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (listrik, air bersih, sanitasi, lantai, bahan bakar masak).

Kedua, mendorong pendidikan gratis dan berkualitas sesuai mandat pembukaan UUD 1945 dan pasal 31 UUD 1945. Pendidikan gratis ini meliputi pembebasan biaya sekolah, buku, seragam, transportasi, dan fasilitas pendukung.

Apakah mungkin? Sangat mungkin. Kita hanya butuh menyisir ulang anggaran pendidikan Rp 757,8 triliun di APBN dan mengoreksi peruntukannya agar benar-benar efektif untuk mendukung pendidikan gratis dan berkualitas.

Anggaran itu hanya butuh ditambahi Rp 200-300 triliun untuk mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas.

Untuk ini, program MBG tetap jalan, tetapi hanya diprioritaskan pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan daerah 3 T.

Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan finansial program pendidikan gratis, perlu ada reformasi fiskal dengan meningkatkan rasio pajak melalui pajak kekayaan dan pajak progresif, penutupan celah korupsi, efisiensi anggaran birokrasi, penyitaan harta koruptor, dan reorientasi belanja negara yang lebih berpihak pada investasi SDM ketimbang proyek infrastruktur yang bersifat mercusuar.

Ketiga, memperkuat perlindungan sosial untuk memutus siklus kemiskinan anak. Dalam jangka pendek, perlu ada bantuan tunai langsung kepada anak-anak di rumah tangga miskin, jaminan kesehatan dasar, layanan penitipan gratis dan berkualitas untuk keluarga miskin yang bekerja, dan program MBG (yang memang difokuskan untuk anak dari rumah tangga miskin dan daerah 3T).

Negara tak boleh lagi berlindung di balik angka statistik yang dipoles agar tampak menarik. Selama ada orang miskin, termasuk anak-anak, yang mengakhiri hidupnya karena keputusasaan, maka selama itu negara gagal mewujudkan mandat pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tag: #kemiskinan #yang #tersembunyi