Kemana Masyarakat Adat Harus Berlindung?

MASYARAKAT adat di Indonesia menanti kepastian hukum yang berpihak pada mereka. Namun hingga kini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tak kunjung disahkan. Seolah-olah nasib jutaan warga yang hidup dalam komunitas adat hanya menjadi catatan pinggir dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Ironis, sebab konstitusi kita jelas menjamin eksistensi masyarakat adat tetapi politik hukum seakan lupa bahwa mereka ada. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Namun, pengakuan konstitusional itu berhenti di tataran teks. Ia tidak pernah sungguh-sungguh diterjemahkan menjadi perangkat hukum yang kuat. Padahal tanpa landasan hukum yang jelas, masyarakat adat terus berada dalam pusaran ketidakpastian: antara diakui dan diabaikan.

Janji yang Terlupakan

RUU Masyarakat Adat sesungguhnya bukan barang baru. Draft-nya pertama kali disusun pada tahun 2009 dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2013. Namun, sejak itu hingga 2025, naskah ini terus berpindah tangan dari satu masa pemerintahan ke masa berikutnya, dari satu DPR ke DPR lain. Nasibnya tak berbeda dengan RUU yang “dilupakan” karena dianggap tak menguntungkan secara politik maupun ekonomi.

Sementara itu, masyarakat adat tetap menjadi kelompok paling rentan atas berbagai konflik agraria. Data AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) mencatat, lebih dari 700 kasus perampasan tanah adat terjadi dalam satu dekade terakhir, melibatkan korporasi besar, izin tambang, hingga proyek-proyek strategis nasional.

Namun, tanpa undang-undang yang melindungi, masyarakat adat sulit melawan. Mereka hanya memiliki perangkat hukum sektoral seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, atau UU Minerba yang justru sering menjadi alat legitimasi bagi perampasan wilayah adat.

Kita patut bertanya: mengapa negara begitu cepat mengesahkan undang-undang yang memberi karpet merah bagi investor, tetapi begitu lamban mengesahkan undang-undang yang memberi perlindungan bagi rakyatnya sendiri?

Keterlambatan pengesahan RUU Masyarakat Adat bukan hanya persoalan teknis legislasi, tetapi lebih dalam dari itu: persoalan keberpihakan politik. Draft RUU ini menimbulkan “kecemasan” di kalangan elite ekonomi dan pejabat daerah karena dianggap dapat membatasi ruang eksploitasi sumber daya alam.

Beberapa pasal dalam RUU, misalnya, memberi hak kepada masyarakat adat untuk mengelola wilayah adat mereka secara mandiri dan menolak investasi yang merusak lingkungan. Ini tentu bertentangan dengan kepentingan ekonomi yang selama ini menopang kekuasaan. Akibatnya, RUU ini diperlambat, direvisi, atau bahkan diabaikan.

Pemerintah berkilah bahwa pengaturan masyarakat adat sudah cukup diakomodasi dalam undang-undang sektoral. Padahal justru undang-undang sektoral itulah yang sering menjadi sumber ketimpangan. Pemerintah juga beralasan bahwa identifikasi masyarakat adat memerlukan waktu dan verifikasi yang panjang. Tetapi alasan administratif semacam itu tidak seharusnya menjadi penghalang bagi hak konstitusional warga negara.

Kekosongan Perlindungan Hukum

Ketika RUU Masyarakat Adat tak kunjung disahkan, masyarakat adat kini hidup di ruang abu-abu hukum. Mereka diakui secara moral, tetapi tidak secara yuridis. Mereka dihormati di atas kertas, tetapi dilupakan dalam kebijakan. Banyak contoh tragis yang menunjukkan betapa lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat.

Kasus masyarakat adat Laman Kinipan di Kalimantan Tengah, misalnya, memperlihatkan bagaimana mereka dikriminalisasi karena menolak ekspansi perusahaan sawit di tanah leluhur mereka. Demikian pula masyarakat adat Kajang di Sulawesi Selatan yang berjuang mempertahankan hutan adat dari pembalakan liar dan izin tambang. Mereka berhadapan dengan aparat, bukan karena melanggar hukum, tetapi karena hukum itu sendiri tidak berpihak pada mereka.

Dalam konteks inilah, pertanyaan “ke mana masyarakat adat harus berlindung?” menjadi sangat relevan. Ketika hukum positif belum hadir, mereka hanya bisa bersandar pada solidaritas sipil, dukungan lembaga swadaya masyarakat, dan jejaring advokasi. Namun, semua itu tidak cukup menggantikan peran negara sebagai pelindung hak-hak dasar warganya.

Sebenarnya, substansi RUU Masyarakat Adat menawarkan harapan baru bagi tata kelola keadilan sosial. RUU ini tidak hanya memuat definisi dan pengakuan formal atas masyarakat adat, tetapi juga menetapkan hak atas wilayah, budaya, pengetahuan tradisional, hingga mekanisme penyelesaian sengketa adat. RUU ini juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mengakui masyarakat adat di wilayahnya, dengan mekanisme verifikasi berbasis partisipatif.

Dengan kata lain, pengakuan terhadap masyarakat adat bukan hanya dari atas (top-down), tetapi juga dari bawah (bottom-up). Namun, di sinilah letak tarik-menariknya. Semakin kuat posisi masyarakat adat diakui, semakin besar resistensi dari kelompok yang selama ini diuntungkan oleh ketidakjelasan hukum. Karena itu, pembahasan RUU ini berjalan lambat, penuh perdebatan, bahkan sering dikeluarkan dari prioritas tahunan DPR tanpa alasan jelas.

Keadilan yang Tertunda

Keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan itu sendiri. Begitu pula RUU Masyarakat Adat yang tak kunjung disahkan, menjadi simbol ketidakadilan struktural dalam tubuh negara hukum kita. Negara yang mestinya menjadi payung bagi yang lemah justru tampak nyaman membiarkan yang kuat menindas.

Padahal, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat bukan sekadar soal romantisme budaya atau simbol etnisitas, melainkan inti dari keadilan sosial yang dijanjikan dalam Pancasila. Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tak seharusnya dimaknai secara sempit sebagai pemerataan ekonomi, tetapi juga keadilan ekologis dan kultural bagi komunitas yang menjaga bumi jauh sebelum republik ini berdiri.

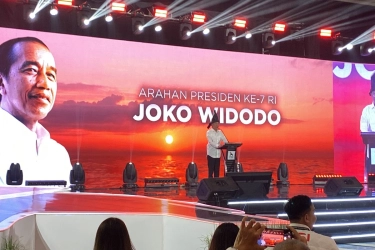

Dalam konteks pemerintahan saat ini, Presiden dan DPR memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menuntaskan warisan ketidakadilan ini. Menunda pengesahan RUU Masyarakat Adat sama saja dengan menunda pengakuan terhadap sejarah dan identitas bangsa sendiri. Sebab masyarakat adat bukanlah “orang lain”; mereka adalah bagian dari fondasi yang membentuk keindonesiaan kita.

RUU ini seharusnya dipandang sebagai instrumen hukum yang memperkuat persatuan nasional, bukan yang mengancamnya.

Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, masyarakat adat dapat menjadi mitra negara dalam menjaga hutan, sumber air, dan warisan budaya. Mereka bukan ancaman bagi pembangunan, tetapi penjaga peradaban yang lestari.

Sudah terlalu lama masyarakat adat hidup dalam ruang janji yang tak pernah ditepati. Mereka menunggu pengakuan, tetapi yang datang justru penindasan. Mereka berharap keadilan, tetapi yang hadir adalah birokrasi dan penundaan. Kini, tanggung jawab itu ada di pundak para wakil rakyat dan pemerintah.

Mengabaikan RUU Masyarakat Adat berarti mengabaikan mandat konstitusi. Menunda pengesahan berarti menambah deret luka dan kehilangan di bumi adat Nusantara. RUU ini bukan sekadar dokumen hukum, melainkan cermin moral bangsa: apakah kita sungguh-sungguh ingin menjadi negara yang adil dan beradab, atau hanya sekadar pandai mengutip Pancasila tanpa pernah menegakkannya?

Jika negara terus menutup mata, maka pertanyaan “ke mana masyarakat adat harus berlindung?” akan terus menggema dan barangkali, suatu hari nanti, mereka tak lagi berharap pada negara yang hanya pandai berjanji. Tapi enggan untuk menepati!