Tragedi di Ngada NTT: Krisis Kemiskinan dan Komunikasi Keluarga

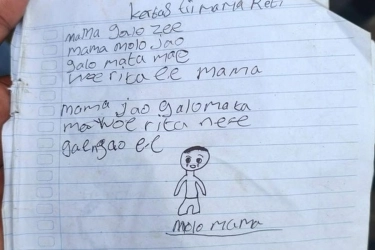

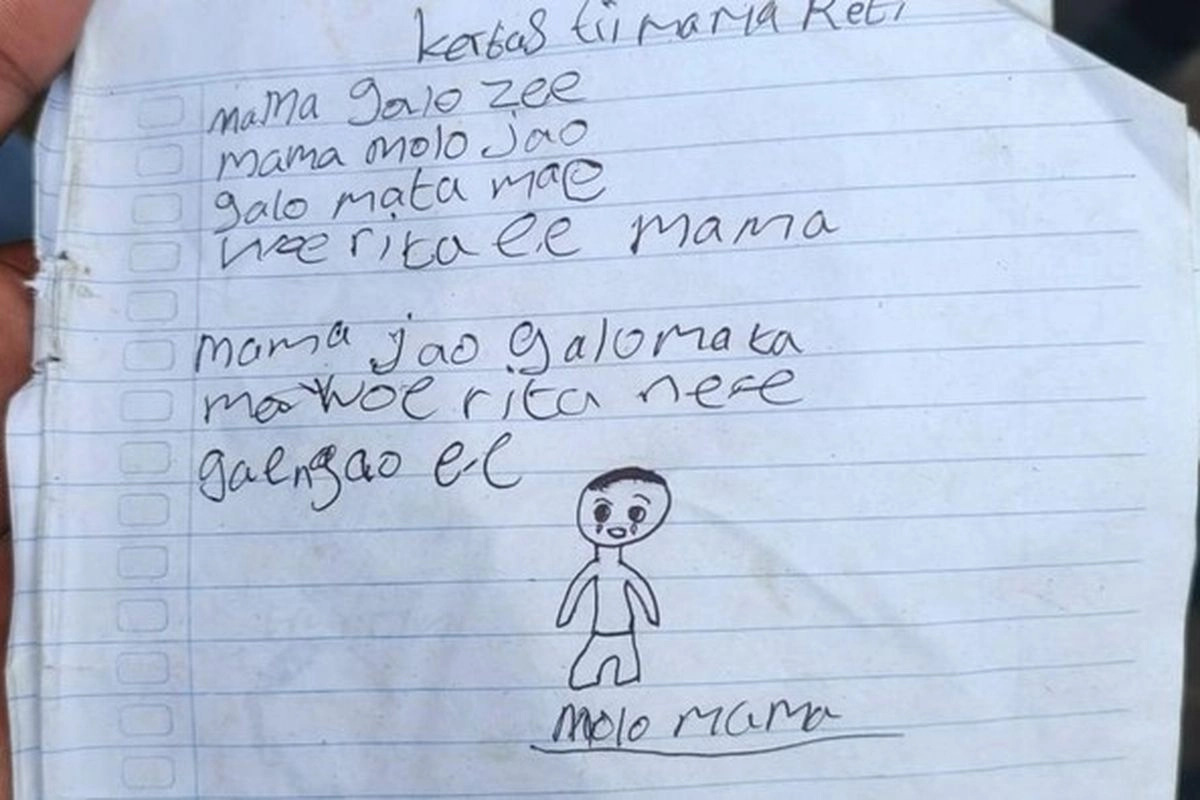

TRAGEDI bunuh diri yang menimpa YBR, seorang siswa sekolah dasar di Ngada, Nusa Tenggara Timur baru-baru ini, mendedahkan kebangkrutan komunikasi yang paling radikal.

Publik dihadirkan drama tragis tentang bagaimana kemiskinan ekstrem nyaris mengikis habis saluran dialog emosional, menciptakan keputusan banal dan fatal di ruang domestik.

Padahal, keluarga berfungsi sebagai sistem penyangga emosional primer melalui apa yang disebut sebagai pola komunikasi afirmatif.

Dalam kasus YBR, terdapat indikasi kuat terjadinya distorsi pesan akibat tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Pesan terakhir YBR mencerminkan adanya kegagalan dalam proses sense-making (pemaknaan realitas) oleh sang anak.

Di mata YBR, ketidakmampuan membeli alat tulis bukan sekadar soal ketiadaan uang, melainkan sebagai penolakan kasih sayang.

Di sinilah letak kerentanan komunikasi keluarga miskin, saat bahasa cinta tereduksi menjadi sekadar bahasa transaksi kebutuhan dasar.

Baca juga: Negara Tak Berkutik untuk Sebatang Pena

Riset Ritchie dan Fitzpatrik melalui Family Communication Patterns Theory (1990) menunjukkan, keluarga dengan tekanan beban hidup yang tinggi cenderung mengadopsi pola komunikasi kaku.

Dialog komunikatif yang semestinya menjadi ajang anak mengekspresikan kecemasan batinnya sering kali tertutup oleh hiruk-pikuk perjuangan bertahan hidup ibunya.

Di sisi lain, ibu YBR yang sehari-hari mengandalkan berjualan kayu bakar tentu memiliki keterbatasan kognitif dan emosional untuk mendeteksi skala depresi putranya.

Mereka lantas terjebak dalam "komunikasi survival", di mana kontennya mayoritas berfokus pada apa yang akan dimakan esok hari. Sinyal pesan keputusasaan anak yang bersifat non-verbal terabaikan begitu saja.

Mirisnya, kegagalan komunikasi pada konteks ini bukan sekadar antara ibu dan anak, melainkan berakar dari kegagalan komunikasi publik antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah.

Pertanyaan dasarnya, mengapa rasa lapar dan butuhnya seorang anak akan pena tidak terdengar oleh telinga di sekitarnya sebelum maut menjemput?

Insiden ini, tak pelak, memperkuat teori Spiral of Silence versi Elisabeth Noelle-Neumann (1974), di mana suara kaum marginal yang paling lemah akan terus tenggelam dalam dominasi narasi di sekitarnya.

Disorientasi Moral

Kita harus berani mengakui, di tengah sibuknya orientasi pembangunan negara saat ini, kita sedang mengalami disorientasi moral yang serius.

Mayoritas anggaran dialokasikan untuk berbagai proyek mercusuar, sementara pendidikan di daerah terpencil seolah dianaktirikan.

Ada ketimpangan komunikasi politik yang nyata antara janji mencerdaskan kehidupan bangsa dengan realitas di lapangan.

Baca juga: Rp 10.000, Hak Anak, dan Runtuhnya Negara Kesejahteraan

Pemerintah tampak lebih sibuk membangun pencitraan serta memoles retorika daripada membangun kapasitas manusia.

Ketimpangan ini memvalidasi teori Structural Violence dari Johan Galtung (1969), yang menyatakan bahwa penderitaan manusia sering kali disebabkan oleh struktur sosial atau kebijakan pemerintah yang menghalangi individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kematian YBR adalah bentuk kekerasan struktural. Ketika negara lebih memprioritaskan kemegahan program besar ketimbang memastikan setiap anak memiliki pena untuk menulis masa depannya, maka negara sedang melakukan pengabaian modal sosial bangsa.

Di sekolah, peran sebagai rumah kedua untuk ruang dialog tampak absen. Sekolah sering kali menjelma menjadi institusi administratif yang menuntut kelengkapan alat tulis tanpa pernah bertanya tentang apa yang berkecamuk di balik seragam yang lusuh.

Dalam konteks Pedagogy of the Oppressed yang diusung Paulo Freire (1968), pendidikan seharusnya memanusiakan manusia, bukan justru memperkaya tekanan tambahan bagi mereka yang sudah tertindas oleh kemiskinan.

Kekosongan figur ayah dalam hidup YBR juga berkontribusi pada hilangnya keseimbangan pola asuh.

Tanpa bermaksud mengecilkan peran ibu tunggal, secara psikologis, anak membutuhkan keberagaman perspektif dalam berkomunikasi untuk membangun ketahanan mental.

Ketika hanya ada satu figur otoritas yang juga sedang bergelut dengan tuntutan ekonomi, maka dunia anak menjadi sangat sempit dan gelap.

Memulihkan Esensi Keadilan

Beranjak dari tragedi di NTT, adalah krusial merancang sistem deteksi dini di tingkat akar rumput yang mampu mendeteksi krisis komunikasi pada keluarga rentan.

Komunikasi keluarga harus dipandang sebagai infrastruktur sosial yang sama pentingnya dengan program besar nasional.

Pemerintah perlu mengintegrasikan layanan kesehatan mental ke sekolah-sekolah di pelosok desa agar anak-anak memiliki tempat untuk mengadu.

Berikutnya, setiap keluarga miskin harus memiliki akses pada ruang konseling komunitas yang tidak menghakimi.

Baca juga: OTT KPK di PN Depok: Kesejahteraan Bukan Jaminan Integritas Hakim

Negara harus hadir untuk memastikan bahwa beban ekonomi tidak boleh menghanguskan kehangatan di meja makan.

Jika komunikasi dalam keluarga adalah jantung dari kesehatan mental anak, maka kemiskinan sistemik adalah racun yang secara perlahan menghentikan detaknya.

Tak kalah penting, pemerintah perlu melakukan refleksi dan evaluasi mendalam terhadap distribusi dan alokasi anggaran pendidikan.

Setiap sekolah dasar negeri seyogyanya dilengkapi sarana alat tulis yang gratis dan bebas dipakai oleh murid.

Jangan sampai sebelum di 100 tahun kemerdekaan (2045) masih ada anak yang bunuh diri karena disibukkan oleh usahanya memenuhi kebutuhan alat tulis.

Prioritas pembangunan harus dikembalikan pada hakikatnya, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Akhirul kalam, berhentilah menjadi masyarakat yang piawai berselancar dan berkomunikasi melalui layar gawai, tapi buta pada isyarat mata tetangga yang meredup.

Masa depan bangsa tidak diukur dari kehebatan berdigital para warganya, melainkan (salah satunya) di atas kertas sekolah penuh goresan pena muridnya yang seharusnya bisa dijangkau oleh semua anak, tanpa terkecuali.

Tag: #tragedi #ngada #krisis #kemiskinan #komunikasi #keluarga