Kertas Tii Mama Reti: Menggugat Janji Kemerdekaan

SIAPA yang tidak getir membaca kematian seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga gantung diri?

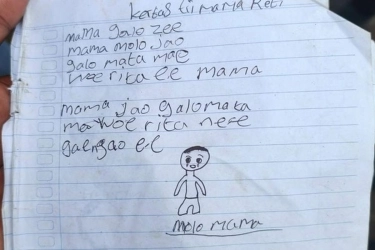

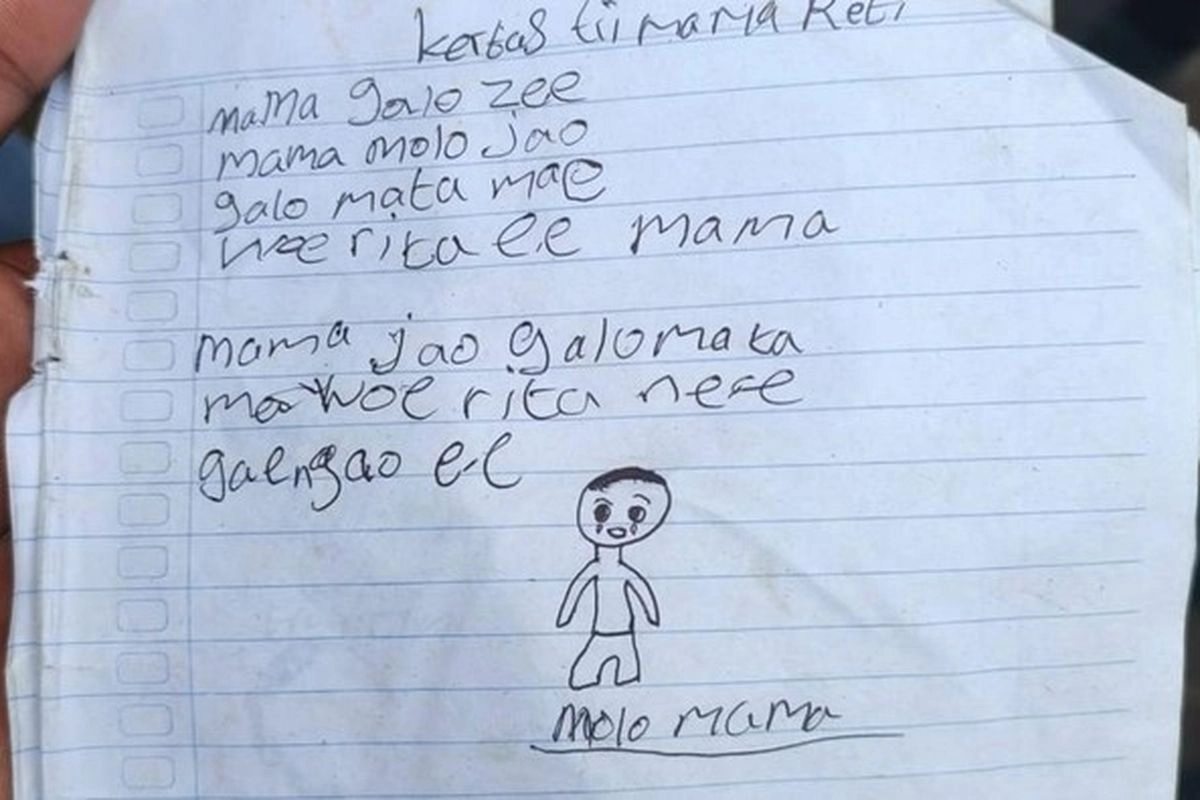

Ia meninggalkan sepucuk surat berbahasa Ngada, “Kertas Tii Mama Reti” (Surat buat Mama Reti):

Mama galo zee (mama saya pergi dulu)

Mama molo ja’o (mama relakan saya pergi)

Galo mata mae rita ee mama (jangan menangis ya mama)

Mama jao galo mata (mama saya pergi)

Mae woe rita ne’e gae ngao ee (tidak perlu mama menangis dan mencari saya)

Surat itu ditulis di secarik kertas yang sudah menguning, bukan kertas yang masih putih bersih. Di bagian akhir dibubuhi gambar seorang anak yang meneteskan air mata. Di bawah gambar tertulis: molo mama (selamat tinggal mama).

Surat itu simbolis sekali. Secara tekstual memang ditujukan kepada ibunya. Anak yang masih berusia 10 tahun itu pamit mengakhiri hidup.

Baca juga: Megafon Penderitaan untuk Demokrasi yang Tidak Mendengar

Namun, secara kontekstual, bisa dibaca bahwa surat itu sejatinya ditujukan kepada Ibu Pertiwi. Bukan “ibu biologis”, melainkan “ibu sosiohistoris”.

Ditujukan untuk negeri yang setiap hari besar nasional selalu menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dan membacakan Pembukaan UUD 1945.

Di sana dijanjikan kemerdekaan, kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mustahil dalam kehidupan yang berkeadilan sosial ada seorang anak memilih mengakhiri hidup dan menulis pesannya di atas kertas yang sudah menguning.

Peristiwa tersebut merepresentasikan realitas Indonesia. Kematian dan surat berjudul “Kertas Tii Mama Reti” bisa ditafsirkan menggugat janji kemerdekaan.

Memang agak aneh. Anak sekecil itu sudah mengerti kematian dan cara menuju ke sana. Serupa dengan keanehan yang ditemukan Iwan Fals di Tugu Pancoran.

Kata musisi legendaris bernama Virgiawan Liestanto itu, “Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu//Demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu//Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu//Dipaksa pecahkan karang lemah jarimu terkepal.”

Sama anehnya dengan kenyataan bahwa penulis “Kertas Tii Mama Reti” luput dari teropong negara perihal aneka bantuan sosial.

Padahal, negara memiliki instrumen lengkap dan modern soal pendataan penduduk yang didukung ilmu pengetahuan mutakhir.

Aneh tapi nyata. Anak sekecil itu sudah harus hidup di dunia orangtua dan memikul beban orang dewasa. Kita hidup di negeri yang banyak keanehan.

Bahkan, Presiden Prabowo sendiri menulis keanehan-keanehan itu di buku yang berjudul Paradoks Indonesia.

Presiden berkali-kali menegaskan keanehan-keanehan itu dan komitmen untuk memberantas sebab-sebabnya. Di antaranya: korupsi gila-gilaan, kebocoran anggaran, pengusaha serakah yang suka mengemplang pajak dan membawa kekayaan Indonesia ke luar negeri.

Presiden Prabowo dengan lantang mengecam “serakahnomics” yang mengakibatkan keanehan: negeri kaya raya, tapi rakyatnya miskin.

“Serakahnomics” inilah asal sebab anak sekecil itu harus hidup dengan beban orang dewasa.

Saya membaca berkali-kali “Kertas Tii Mama Reti”, mencoba mengerti dan menangkap maknanya. Surat itu lalu membawa ingatan saya pada semboyan atau ikrar “merdeka atau mati” yang pernah diteriakkan para pejuang kemerdekaan Indonesia.

Masa depan diimajinasikan melalui dua kata, yakni “merdeka” atau “mati”. Nasib sebagai rakyat jajahan benar-benar sublim ketika kemerdekaan yang mengacu “dunia sini”, yang profan atau duniawi, dinilai setara dan dipertukarkan dengan kematian yang mengacu “dunia sana”, yang sakral atau ukhrawi.

Baca juga: Potret Bekerja tapi Tetap Miskin di Indonesia

Kemerdekaan disejajarkan dengan kematian. Keduanya diberi makna setara. Bagi rakyat jajahan, kemerdekaan sebagai bangsa dan negara adalah jalan masa depan, sesuatu yang sedang diperjuangkan untuk menjadi kenyataan.

Kemerdekaan diberi makna setara dengan kematian, suatu fenomena ketika manusia meninggalkan dunia sehari-hari.

Kematian adalah saat seseorang meninggalkan ketegangan-ketegangan dan konflik-konflik dalam kehidupan sehari-hari untuk kemudian memasuki “dunia sana”.

Dengan kematian, seseorang dapat mengesampingkan peran dan posisi sosial, serta ketegangan yang muncul dari perbedaan peran dan posisi tersebut.

Victor Turner, antropolog Inggris, memahaminya sebagai fenomena liminalitas, titik yang menghubungkan antara “kini” dan “esok”, yang memiliki ciri antistruktur. Di dalam tahap liminal seseorang mengalami sesuatu yang asasi, bebas struktur.

Dengan demikian, kemerdekaan yang ditampilkan sebagai pilihan bersama kematian menjelaskan imajinasi para pejuang kemerdekaan tentang hari esok.

Kematian adalah “sarana” menuju hari esok yang ukhrawi, sejajar dengan kemerdekaan yang juga “sarana” menggapai hari esok yang duniawi. Dengan kemerdekaan atau kematian, rakyat jajahan meninggalkan realitas hari ini.

Bagi rakyat jajahan, hari ini adalah kehidupan yang dipenuhi penindasan, kesengsaraan, kemiskinan, ketidakadilan, dan sejenisnya.

Kemerdekaan – seperti juga kematian – merupakan jembatan meninggalkan realitas seperti itu, lalu memasuki hari esok.

Di hari esok rakyat jajahan membayangkan dunia baru, dunia yang lain dari hari ini, dunia yang memungkinkan rakyat menikmati sesuatu yang asasi.

Dibayangkan, dengan kemerdekaan rakyat akan bebas dari penindasan, kesengsaraan, kemiskinan, ketidakadilan, dan sejenisnya. Rakyat menemui realitas yang diidam-idamkan.

Bung Karno melukiskan kemerdekaan dengan sebutan “jembatan emas”. Di seberang jembatan emas itu dibangun kehidupan yang menyejahterakan dan membahagiakan.

Baca juga: Negara Tak Berkutik untuk Sebatang Pena

Anak sekecil itu, si penulis “Kertas Tii Mama Reti”, tentu tak mengerti bahwa janji kemerdekaan itu mendasari berdirinya Republik Indonesia.

Seharusnya keberadaan negara yang didasari janji kemerdekaan dirasakan pula oleh rakyat kecil semacam keluarga penulis “Kertas Tii Mama Reti”, sebuah tantangan serius bagi para pemimpin negeri.

Namun, yang dilihat dan dirasakan bukan kehidupan yang menyejahterakan dan membahagiakan sebagaimana janji kemerdekaan.

Bagi penulis “Kertas Tii Mama Reti”, hari ini serupa dengan yang dilihat dan dirasakan para pejuang kemerdekaan saat berteriak “merdeka atau mati”.

Anak sekecil itu tentu tak bisa berteriak “merdeka atau mati”. Ia hanya bisa menulis molo mama: selamat tinggal kemiskinan dan ketidakadilan.