Belajar dari Inggris: Memastikan Pidana Kerja Sosial Tetap ''Menggigit''

JANUARI 2026 bukan sekadar pergantian kalender bagi hukum Indonesia. Mulai 2 Januari ini, wajah peradilan kita resmi bertransformasi melalui implementasi penuh UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru).

Salah satu poin paling revolusioner adalah diperkenalkannya pidana kerja sosial sebagai pidana pokok alternatif penjara.

Harapannya besar: mengurangi sesaknya lapas (overcapacity) dan mengedepankan keadilan restoratif.

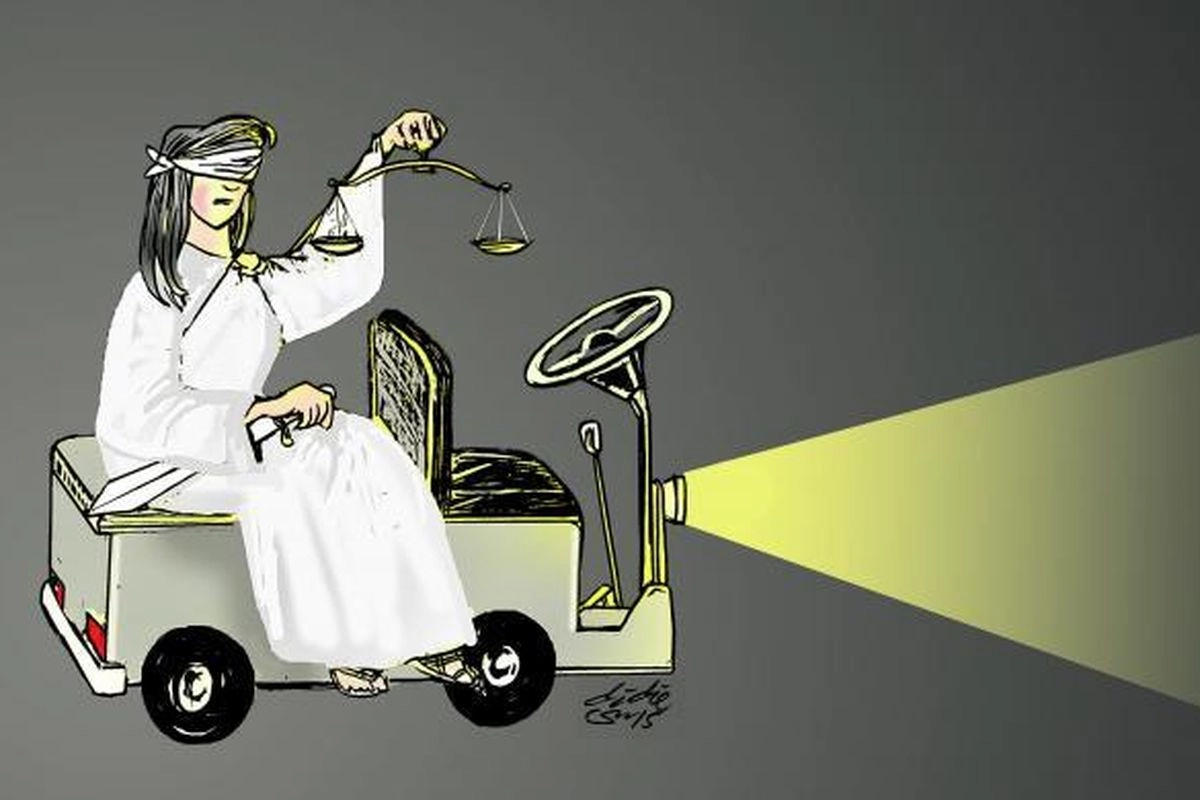

Namun, muncul tanya besar di benak publik: apakah hukuman ini akan efektif memberikan efek jera, atau justru menjadi "karpet merah" impunitas bagi pelanggar hukum?

Di atas kertas, aturan mainnya cukup ketat. Berdasarkan Pasal 85 KUHP baru, pidana ini hanya diperuntukkan bagi pelaku dengan ancaman penjara di bawah lima tahun dan vonis maksimal enam bulan. Durasi pengerjaannya pun dipatok antara 8 hingga 240 jam.

Namun, efektivitas kebijakan tidak hanya lahir dari bunyi pasal, melainkan dari sejauh mana hukuman tersebut mampu "menggigit" nurani pelaku dan memulihkan kerugian masyarakat.

Dalam konteks ini, Indonesia perlu menengok ke Inggris yang telah lama menerapkan community sentences.

Data terbaru dari Kementerian Kehakiman Inggris (2024) memberikan bukti yang mencerahkan sekaligus menantang.

Di sana, hukuman masyarakat terbukti mampu menurunkan angka residivisme (pengulangan tindak pidana) sebesar 8,3 persen dibandingkan hukuman penjara jangka pendek.

Setidaknya ada tiga pelajaran penting dari Inggris yang bisa menjadi cermin bagi kita.

Pertama, integrasi pemulihan. Suksesnya hukuman komunitas di Inggris tidak lahir dari sekadar aktivitas fisik seperti menyapu jalan.

Melalui skema Community Sentence Treatment Requirements (CSTR), Inggris mengintegrasikan perawatan kesehatan mental dan rehabilitasi ketergantungan (alkohol/narkoba) ke dalam sanksi.

Hasilnya, terpidana dengan kebutuhan kesehatan mental memiliki tingkat penyelesaian hukuman hingga 78 persen.

Indonesia, melalui koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, harus memastikan bahwa penempatan terpidana di panti asuhan atau rumah sakit bukan sekadar "titip absen", melainkan intervensi yang menyentuh akar masalah kriminalitas mereka.

Kedua, soal kredibilitas dan pengawasan. Publik sering kali skeptis bahwa kerja sosial adalah hukuman "lembek".

Inggris menjawab ini dengan mandat unsur punisi yang nyata: setiap perintah komunitas wajib menyertakan elemen yang membatasi kebebasan, seperti jam malam (curfew) hingga 16 jam sehari atau pemantauan lokasi berbasis GPS.

Di Indonesia, tantangan ada pada Pasal 85 ayat (1) yang mengharuskan persetujuan terdakwa untuk menjalani kerja sosial.

Meskipun ini langkah menuju rehabilitasi sukarela, pengawasan oleh Jaksa dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) harus dipastikan sekuat teknologi GPS di Inggris agar fleksibilitas jadwal kerja sosial tidak berubah menjadi peluang bagi terpidana untuk mangkir.

Ketiga, akuntabilitas status ekonomi. Dalam konstruksi KUHP baru, pidana kerja sosial diposisikan sebagai "katup penyelamat" bagi terdakwa yang tidak mampu membayar denda kategori II (maksimal Rp 10 juta).

Di sini, kita harus belajar dari ketegasan Inggris dalam membedakan antara "tidak mampu" dan "tidak mau" membayar.

Inggris memberikan akses data pajak dan aset kepada pengadilan untuk memastikan hukuman komunitas tidak disalahgunakan oleh mereka yang sebenarnya berharta, tapi berpura-pura miskin demi menghindari denda materi.

Indonesia perlu memastikan mekanisme verifikasi serupa agar kerja sosial tidak menjadi "pintu darurat" bagi pelaku yang secara aset mampu, tapi memilih kerja sosial karena menganggap pengawasannya jauh lebih longgar.

Tentu saja, menyalin mentah-mentah sistem Inggris bukanlah solusi tunggal. Indonesia memiliki kearifan lokal gotong royong yang bisa menjadi napas bagi pidana kerja sosial ini.

Namun, kita harus waspada. Tanpa pengawasan ketat dan kriteria teknis yang jelas, pidana kerja sosial berisiko menjadi sekadar formalitas.

Pidana kerja sosial adalah investasi sosial jangka panjang. Jika Januari 2026 ini kita berhasil membuktikan bahwa melayani di panti jompo mampu mengubah seorang pelanggar menjadi warga negara yang lebih baik daripada sekadar mengurungnya di penjara, maka kita telah memulai era baru keadilan yang lebih manusiawi.

Belajar dari Inggris, kunci suksesnya sederhana, tapi berat dalam pelaksanaan: hukuman tersebut harus tetap "menggigit" secara substansi, tapi menyembuhkan secara esensi.

Tag: #belajar #dari #inggris #memastikan #pidana #kerja #sosial #tetap #menggigit