Sumpah Pemuda Berkumandang Tapi Pemuda di Negeri Ini Masih Kelaparan

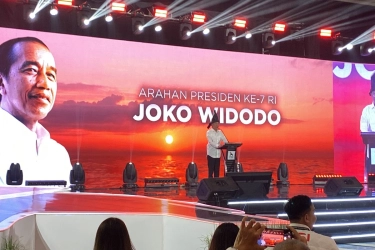

SETIAP 28 Oktober, gema “Sumpah Pemuda” dikumandangkan dengan penuh semangat di berbagai penjuru negeri untuk kembali menengok sejarah. Spanduk “Sumpah Pemuda” berkibar di depan gedung pemerintahan, para pejabat berdiri tegak membacakan ikrar yang diucapkan 97 tahun silam oleh segelintir pemuda yang berani menantang kolonialisme. Namun, di tengah gegap gempita seremoni, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan: apakah pekik Sumpah Pemuda masih bermakna bagi generasi muda hari ini?

Sejarah mencatat, Sumpah Pemuda 1928 adalah titik balik kesadaran nasional: ketika perbedaan bahasa, suku, dan daerah luluh dalam satu tekad kebangsaan. Tapi, sembilan dekade kemudian, ketika negeri ini merdeka dan konon “maju”, pemuda masih banyak yang hidup dalam keterbatasan. Mereka tak lagi dijajah oleh bangsa lain, tapi oleh sistem ekonomi dan politik yang membuat banyak dari mereka kelaparan di tanah air sendiri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Maret 2024, sekitar 9,9% pemuda usia produktif (15–24 tahun) berada di bawah garis kemiskinan. Di daerah-daerah luar Jawa, angka itu bahkan mendekati 15%. Ini bukan angka kecil; ini adalah potret suram tentang bagaimana idealisme nasionalisme tak sejalan dengan keadilan ekonomi.

Pemuda adalah kelompok demografis terbesar: sekitar 65 juta jiwa, atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia (BPS, 2024). Mereka disebut “bonus demografi”-- frasa yang kerap diucap pejabat dengan nada optimistis. Namun, bonus ini bisa berubah menjadi “bencana demografi” ketika negara gagal menyediakan ruang hidup dan kerja yang layak.

Data menunjukkan: tingkat pengangguran terbuka di kalangan pemuda mencapai 16,2%, dua kali lipat dari rata-rata nasional. Di sisi lain, lebih dari 60% pekerja muda bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial dan penghasilan tetap. Di tengah janji digitalisasi dan ekonomi kreatif, banyak anak muda justru terjebak dalam pekerjaan gig economy: ojek daring, kurir, konten kreator yang bergantung pada algoritma. Mereka bekerja lebih lama, tapi tak memiliki jaminan hari tua.

Ini adalah paradoks modernitas-- di era teknologi, pemuda masih harus memilih antara bertahan atau bermimpi. Salah satu ironi terbesar di negeri ini adalah semakin tinggi pendidikan, semakin sulit mendapat pekerjaan.

Survei Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 menunjukkan bahwa pengangguran terbesar justru datang dari lulusan SMA dan sarjana muda. Ini menandakan kegagalan sistem pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Banyak universitas hanya mencetak ijazah, bukan keterampilan. Kurikulum lebih sibuk mengajarkan teori usang daripada membentuk daya kritis dan kreativitas.

Bagi mereka yang tak mampu melanjutkan pendidikan tinggi, pilihan hidup jauh lebih keras. Anak muda dari keluarga miskin sering kali terpaksa bekerja sejak dini, bukan karena ingin mandiri, tetapi karena perut tidak bisa menunggu idealisme. Negeri ini memiliki banyak program untuk pemuda-- mulai dari Kartu Prakerja hingga program start-up nasional. Namun, sebagian besar hanya menyentuh permukaan.

Kartu Prakerja, misalnya, memang membantu sebagian kecil peserta meningkatkan keterampilan, tapi studi oleh LIPI (2023) menunjukkan efeknya terhadap peningkatan pendapatan masih sangat terbatas dan temporer.

Pemerintah berbicara tentang digitalisasi, tapi lupa bahwa sekitar 30% pemuda di desa tidak memiliki akses internet memadai. Mereka bicara tentang inovasi, tapi akses modal usaha masih terkunci bagi anak muda yang tak punya koneksi sosial.

Kebijakan ekonomi kita masih cenderung menguntungkan korporasi besar, bukan wirausaha kecil yang digerakkan pemuda lokal. Dalam banyak kasus, negara hanya hadir dalam bentuk seremoni, bukan solusi.

Di luar statistik dan kebijakan, ada kisah yang tak pernah masuk berita utama. Di pelosok Nusa Tenggara, pemuda bekerja sebagai buruh kebun dengan penghasilan tak sampai Rp1 juta sebulan. Di kota besar seperti Jakarta, ribuan sarjana bekerja sebagai freelancer tanpa jaminan kesehatan. Di Papua dan Maluku, anak muda harus berjalan puluhan kilometer hanya untuk mencari sinyal internet agar bisa mengerjakan tugas sekolah. Mereka semua adalah bagian dari sumpah yang sama, tapi tak semua merasakan makna “kemerdekaan”.

Sumpah Pemuda seharusnya mempersatukan, tapi realitas ekonomi justru memisahkan mereka: yang mampu dan yang tersisih. Kini, Sumpah Pemuda tak lagi bisa dimaknai hanya sebagai teks sejarah. Ia harus menjadi sumpah moral generasi baru.

Jika dulu para pemuda bersumpah untuk bersatu melawan penjajah, maka hari ini pemuda harus bersumpah untuk melawan kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, dan politik yang melupakan mereka. Makna “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa” harus berkembang menjadi “satu nasib, satu perjuangan, satu tujuan”: keadilan sosial bagi seluruh anak muda Indonesia. Karena nasionalisme sejati bukan hanya mencintai tanah air, tapi memastikan tidak ada anak muda yang lapar di tanah air sendiri.

Ketika kita memperingati Sumpah Pemuda, jangan hanya mendengar seruannya, tapi juga renungkan isinya. Kita tidak bisa terus mengulang sumpah yang sama sementara realitasnya berbanding terbalik. Pemuda hari ini tidak butuh seremoni, mereka butuh pekerjaan, akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk hidup bermartabat.

Mungkin, sumpah baru itu harus berbunyi:

Kami, pemuda Indonesia, bersumpah untuk tidak diam melihat ketidakadilan.

Kami bersumpah untuk menolak lapar di negeri yang kaya.

Kami bersumpah untuk melawan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Hanya dengan sumpah seperti itu, semangat 1928 akan hidup kembali-- bukan di podium pejabat, tapi di dada jutaan pemuda yang masih berjuang di jalanan, di desa, di pabrik, di dunia digital, bahkan di antara bayang-bayang kelaparan.

Tag: #sumpah #pemuda #berkumandang #tapi #pemuda #negeri #masih #kelaparan