Menapak Jejak Vietnam, Membangun Kembali Industri Indonesia (Bagian II)

VIETNAM berhasil menjadi tujuan utama relokasi industri global yang keluar dari China, terutama setelah memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada 2018 serta meningkatnya biaya produksi di China.

Negara ini tampil sebagai mitra strategis dalam rantai pasok global, terutama untuk produk elektronik, garmen, dan komponen otomotif.

Keberhasilan ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari strategi terpadu yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah Vietnam selama dua dekade terakhir (World Bank, 2023; OECD, 2022; UNCTAD, 2023).

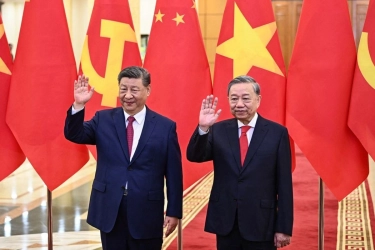

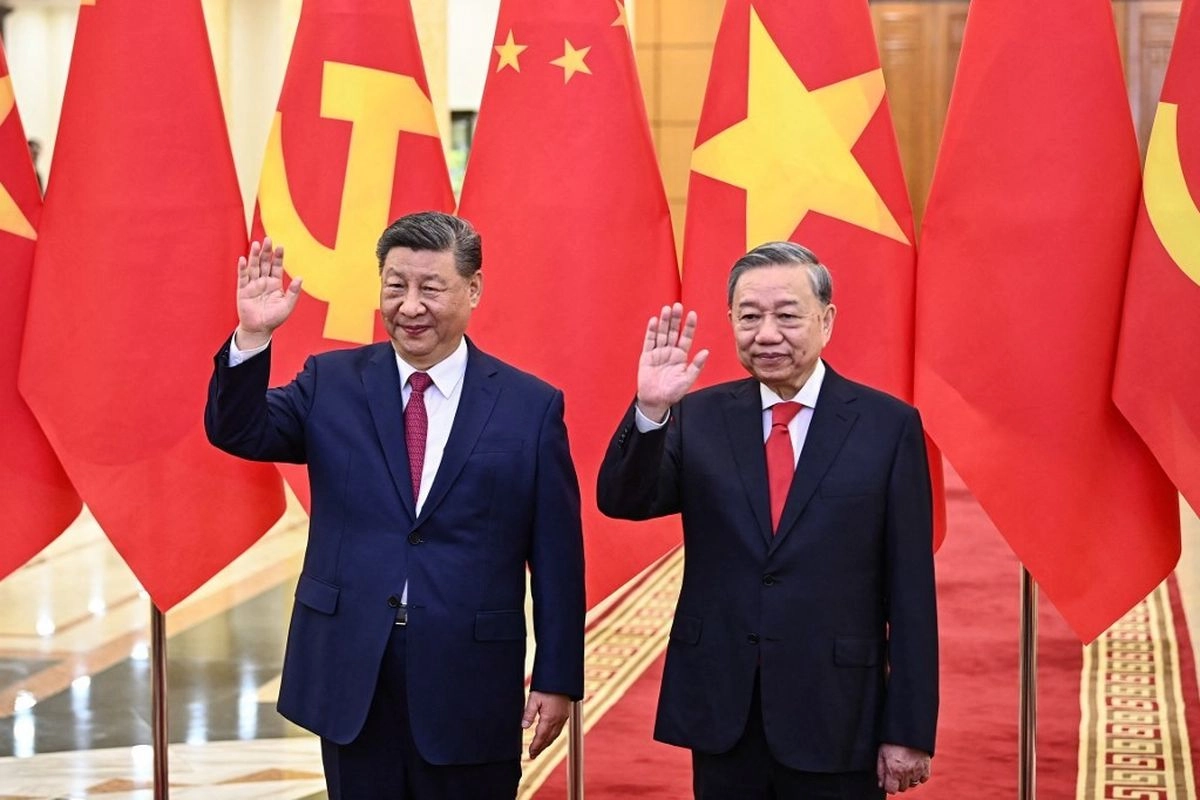

Pertama, Vietnam berhasil menjaga stabilitas kebijakan industri lintas rezim politik. Sejak reformasi ekonomi Doi Moi pada akhir 1980-an, pemerintah Vietnam mempertahankan arah pembangunan industri yang pro-investasi dan ekspor tanpa banyak distorsi politik.

Bahkan pergantian kepemimpinan di tingkat partai maupun pemerintahan tidak mengubah arah kebijakan industri, melainkan memperkuatnya.

Ini tercermin dari konsistensi target ekspor manufaktur dalam Rencana Lima Tahun Vietnam yang terus ditingkatkan setiap periode, serta dari tidak adanya kebijakan besar yang bertentangan dengan insentif investasi jangka panjang (World Bank, 2023).

Kedua, Vietnam mengelola harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah secara efektif dalam urusan perizinan dan pengembangan kawasan industri.

Semua otorisasi strategis diproses melalui badan pusat, yakni Ministry of Planning and Investment (MPI), yang juga menjadi kanal utama layanan OSS mereka.

Prosedur perizinan investasi untuk proyek tanpa persetujuan kebijakan biasanya diselesaikan dalam waktu 15 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima (Lexology, 2024).

Sementara itu, proses pendirian perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dapat memakan waktu 4-6 minggu, tergantung kompleksitas sektor dan kesiapan dokumen (Nour Estates, 2024).

Perbedaan waktu pemrosesan ini mencerminkan keunggulan efisiensi birokrasi Vietnam, yang menjadi faktor penentu dalam daya saing iklim investasi mereka.

Ketiga, pemerintah Vietnam secara sistematis membangun infrastruktur industri dan logistik. Kawasan industri seperti Vietnam Singapore Industrial Park (VSIP), Dinh Vu Industrial Zone and Infrastructure Development Company (Deep C), dan Long Hau Industrial Park (Long Hau) dikembangkan dengan skema kerja sama pemerintah-swasta, dilengkapi infrastruktur listrik, air, broadband, dan jalan penghubung ke pelabuhan ekspor.

Setiap kawasan industri dirancang untuk terhubung langsung dengan pusat logistik utama dan pelabuhan ekspor seperti Hai Phong atau Cat Lai.

Integrasi ini menurunkan biaya logistik nasional Vietnam menjadi sekitar 16,8 persen dari PDB (World Bank, 2021), lebih rendah dibandingkan Indonesia yang masih berada di atas 23 persen.

Keempat, Vietnam aktif bergabung dalam perjanjian perdagangan bebas skala besar, seperti CPTPP (2018), EVFTA (2020), dan RCEP (2022).

Keikutsertaan Vietnam dalam lebih dari 15 perjanjian perdagangan bebas tidak hanya membuka akses pasar ke lebih dari 50 negara, tetapi juga menciptakan efek kepercayaan bagi investor karena produk yang dibuat di Vietnam memiliki akses bebas bea ke pasar Uni Eropa, Jepang, dan Kanada.

Hasilnya terlihat dari profil ekspor Vietnam yang didominasi produk berteknologi menengah-tinggi seperti komputer, komponen elektronik, dan peralatan komunikasi.

Pada 2023, ekspor elektronik dan komponen komputer Vietnam mencapai 57,3 miliar dollar AS, menjadikannya eksportir utama di sektor ini di ASEAN (GSO Vietnam, 2024).

Sebaliknya, Indonesia baru bergabung dengan RCEP dan masih merundingkan perjanjian dagang strategis seperti Indonesia-EU CEPA yang hingga kini belum selesai.

Akses produk Indonesia ke pasar negara-negara maju masih menghadapi hambatan tarif dan regulasi.

Keterlambatan dalam merampungkan FTA besar mengurangi daya saing ekspor manufaktur Indonesia, khususnya untuk produk dengan komponen teknologi menengah dan tinggi.

Kelima, Vietnam membangun sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang menyatu dengan kebutuhan industri.

Pemerintah Vietnam tidak hanya memperluas lembaga pendidikan teknis, tetapi juga mengintegrasikan sistem on-the-job training melalui skema pelatihan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan institusi pendidikan.

Kolaborasi ini didukung dana khusus dari negara serta insentif pajak bagi perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kebutuhan industri.

Data dari Asian Development Bank menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen lulusan pendidikan vokasi di Vietnam terserap di sektor industri dalam waktu enam bulan setelah lulus, menunjukkan efektivitas skema link and match yang dijalankan (ADB, 2022).

Peningkatan kualitas SDM Vietnam juga tercermin dalam berbagai indikator global, seperti Human Capital Index, di mana Vietnam menempati posisi lebih tinggi dibanding Indonesia.

Investasi berkelanjutan dalam pendidikan dasar dan teknis, disertai penurunan signifikan prevalensi stunting dalam dua dekade terakhir, turut memperkuat kesiapan tenaga kerja mereka untuk industri berteknologi menengah dan tinggi.

Peta jalan ini harus mencakup arah sektor prioritas, indikator keberhasilan, serta mekanisme revisi dan evaluasi periodik yang berbasis data dan tidak politis.

Stabilitas kebijakan semacam ini menjadi prasyarat mutlak untuk menarik investasi jangka panjang dan membangun kepercayaan industri global terhadap transformasi manufaktur Indonesia.

Strategi Indonesia: Bangkit dari Deindustrialisasi

Untuk membalik arah deindustrialisasi, Indonesia harus mengambil langkah strategis yang bersifat jangka panjang, sistemik, dan terukur.

Enam strategi berikut perlu dijalankan secara simultan dan konsisten sebagai pilar utama kebangkitan industri nasional.

Strategi pertama adalah memastikan kesinambungan kebijakan industri lintas pemerintahan. Salah satu kekuatan utama Vietnam terletak pada arah pembangunan industrinya yang stabil dan konsisten, bahkan lintas rezim politik.

Di Indonesia, inkonsistensi antarperiode pemerintahan serta seringnya perubahan nomenklatur kelembagaan dan prioritas program telah mengganggu kontinuitas kebijakan industri.

Namun, keberlanjutan kebijakan hilirisasi dan pembangunan industri dari era Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan titik awal yang sangat baik dan menjadi modal penting untuk memperkuat agenda industrialisasi ke depan.

Pemerintah perlu menyusun peta jalan industrialisasi nasional yang bersifat jangka panjang, trans-pemerintahan, dan memiliki kekuatan legal-institusional yang cukup untuk menjaga keberlanjutan agenda pembangunan industri strategis.

Peta jalan ini harus mencakup arah sektor prioritas, indikator keberhasilan, serta mekanisme revisi dan evaluasi periodik yang berbasis data dan tidak politis.

Stabilitas kebijakan semacam ini menjadi prasyarat mutlak untuk menarik investasi jangka panjang dan membangun kepercayaan industri global terhadap transformasi manufaktur Indonesia.

Strategi kedua adalah menstabilkan dan menyederhanakan regulasi industri. Di Indonesia, kompleksitas perizinan dan tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah telah lama menjadi hambatan utama bagi investasi.

Meskipun sistem OSS (Online Single Submission) telah diperkenalkan dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan—terutama dalam hal integrasi antarsektor, konsistensi lintas level pemerintahan, serta kejelasan prosedur bagi investor.

Sistem OSS berbasis risiko sejatinya dirancang untuk menyederhanakan perizinan melalui klasifikasi sektor berdasarkan tingkat risiko dan penyederhanaan dokumen. Namun masih sering terjadi inkonsistensi antara ketentuan pusat dan implementasi daerah.

Meskipun Indonesia telah memiliki Kementerian Investasi/BKPM sebagai otoritas tunggal perizinan berusaha dan kanal resmi OSS nasional, tantangan koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah masih menjadi hambatan utama (World Bank B-READY, 2023; OECD, 2020).

Berbeda dengan Vietnam yang memberikan kewenangan lebih terpusat kepada Ministry of Planning and Investment (MPI) dalam seluruh proses otorisasi strategis industri, Indonesia perlu memperkuat efektivitas kewenangan Kementerian Investasi/BKPM agar benar-benar mampu menjembatani berbagai regulasi sektoral dan meningkatkan kepastian bagi investor.

Strategi ketiga adalah memperkuat diplomasi ekonomi dan mempercepat integrasi sektor manufaktur Indonesia ke dalam rantai pasok global.

Salah satu kelemahan mendasar Indonesia dibanding Vietnam adalah keterlambatan dalam menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas strategis.

Hingga 2024, Indonesia masih merundingkan CEPA dengan Uni Eropa dan belum memiliki akses tarif preferensial ke sejumlah pasar utama. Sementara Vietnam telah mengunci akses bebas bea ke lebih dari 50 negara melalui CPTPP, EVFTA, dan RCEP (UNCTAD, 2023; Kemenlu, 2023; World Bank, 2023).

Akibatnya, produk ekspor Indonesia—khususnya yang berteknologi menengah dan tinggi—menghadapi hambatan tarif dan non-tarif yang lebih besar.

Pemerintah perlu menjadikan penyelesaian FTA sebagai prioritas nasional, sembari memetakan subsektor manufaktur yang potensial untuk diintegrasikan dalam rantai nilai global, seperti kendaraan listrik, semikonduktor, alat kesehatan, dan permesinan industri.

Diplomasi ekonomi juga harus diarahkan untuk menciptakan kerja sama strategis, termasuk dalam bentuk joint venture, pengembangan riset bersama, serta relokasi produksi dari negara-negara mitra dagang utama.

Strategi keempat adalah merancang ulang insentif fiskal agar lebih otomatis, terukur, dan terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan industri modern.

Evaluasi insentif yang dilakukan Kemenko Perekonomian dan OECD menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menawarkan berbagai fasilitas seperti tax holiday dan super deduction, implementasinya masih terlalu birokratis dan kurang selaras dengan indikator kinerja.

Pemerintah perlu merancang sistem yang memungkinkan pemberian insentif otomatis berbasis performa dan nilai tambah, dengan integrasi menyeluruh ke dalam pengelolaan kawasan industri.

Strategi kelima adalah modernisasi kawasan industri sebagai pusat layanan terpadu. Kawasan industri harus dikembangkan sebagai simpul logistik dan pusat layanan investasi—tidak sekadar penyedia lahan.

Tidak seperti Vietnam yang sejak awal merancang kawasan industri agar terkoneksi langsung dengan pelabuhan ekspor dan infrastruktur pendukung lainnya, sebagian besar kawasan industri di Indonesia masih menghadapi hambatan logistik dan pelayanan investasi (World Bank, 2023).

Karena itu, Indonesia perlu membangun model kawasan industri terintegrasi dengan infrastruktur pelabuhan dan jaringan distribusi nasional agar daya saing ekspor manufaktur bisa ditingkatkan secara sistemik.

Strategi keenam adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja sektor industri melalui reformasi pendidikan vokasi berbasis kebutuhan pasar.

Indonesia masih menghadapi mismatch antara lulusan vokasi dan kebutuhan dunia usaha, ditandai dengan tingkat penyerapan lulusan vokasi yang masih rendah (30–40 persen) menurut Bappenas (2023).

Berbeda dengan Vietnam yang telah berhasil menciptakan ekosistem pelatihan terkoordinasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan, Indonesia masih berada pada tahap penguatan koordinasi antarlembaga.

Pemerintah perlu memperkuat kemitraan antara politeknik, perusahaan, dan lembaga sertifikasi agar kurikulum mencerminkan kebutuhan riil industri.

Skema pelatihan kerja berbasis industri (apprenticeship) perlu menjadi prasyarat dalam setiap investasi manufaktur strategis.

Evaluasi Kemenko Perekonomian (2021) dan laporan Bank Dunia–Bappenas (2022) juga menyoroti rendahnya pemanfaatan insentif fiskal untuk pelatihan akibat prosedur yang kompleks dan terbatasnya kapasitas teknis industri.

Untuk mengejar ketertinggalan ini, Indonesia perlu mengembangkan model link and match yang lebih terstruktur dan berbasis hasil, sebagaimana ditunjukkan Vietnam dalam strategi industrialisasinya.

Jalan panjang industrialisasi

Indonesia memiliki peluang besar untuk membalik arah deindustrialisasi. Namun, itu hanya mungkin jika negara ini berani meniru kedisiplinan dan keteguhan strategi seperti Vietnam.

Industrialisasi adalah upaya jangka panjang, membutuhkan keberanian politik, konsistensi kebijakan, dan keberpihakan nyata terhadap sektor produktif.

Dalam era pemerintahan baru, menjadikan hilirisasi sebagai slogan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kerja keras untuk menghidupkan kembali mesin utama hilirisasi: industrialisasi.

Keberhasilan Vietnam menunjukkan bahwa lonjakan daya saing manufaktur dapat dicapai dalam kurun waktu dua dekade jika strategi pembangunan dijalankan secara disiplin, menyeluruh, dan lintas sektor—mulai dari reformasi logistik dan regulasi, hingga penguatan SDM dan keterbukaan terhadap pasar global.

Perlu dicatat bahwa evaluasi dalam tulisan ini berfokus pada perbandingan perkembangan industrialisasi dan kebijakan manufaktur antara Indonesia dan Vietnam.

Tulisan ini belum mengevaluasi secara penuh dampak lanjutan dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap ekspor Vietnam, yang masih sangat dinamis dan dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap arsitektur perdagangan global.

Terlepas dari dinamika eksternal tersebut, strategi penguatan industri manufaktur nasional tetap harus dibangun atas dasar kemandirian, keberlanjutan, dan integrasi menyeluruh menuju visi Indonesia Emas 2045.

Tag: #menapak #jejak #vietnam #membangun #kembali #industri #indonesia #bagian