Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah: Langkah Maju Demokrasi atau Beban Baru bagi Negara?

PADA 26 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bersejarah melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029.

Pemilu nasional yang mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD RI akan diselenggarakan terpisah dari pemilu daerah yang meliputi pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota.

Kedua tahapan pemilu ini akan dipisahkan oleh jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan.

Putusan ini, yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola demokrasi dengan memungkinkan pemilih memberi perhatian lebih terfokus pada isu-isu nasional dan lokal secara terpisah.

Meski demikian, putusan ini juga menimbulkan sejumlah persoalan krusial yang patut dicermati lebih lanjut.

Alasan pemisahan

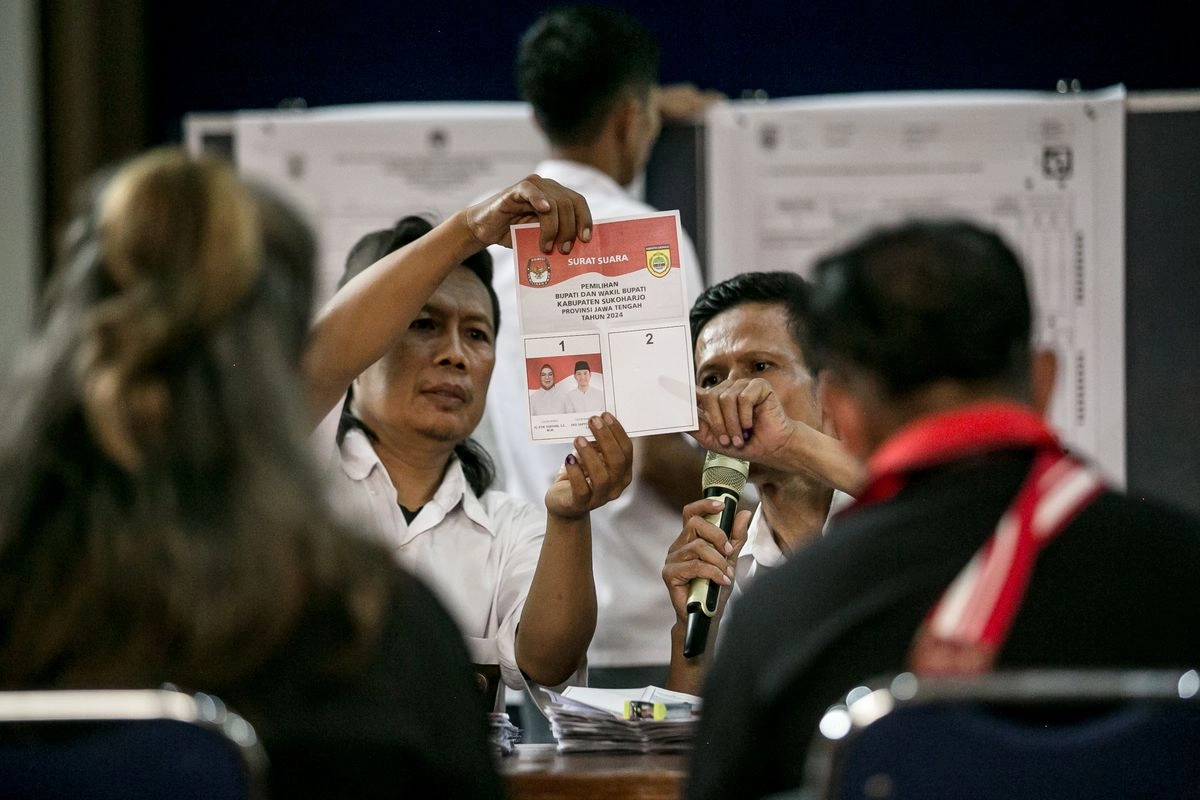

Pemilu serentak yang dikenal sebagai "Pemilu lima kotak" telah diterapkan di Indonesia sejak 2019, menggabungkan pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah dalam satu waktu.

Sistem ini dirancang untuk efisiensi biaya dan waktu. Namun, dalam praktiknya menimbulkan masalah serius.

Menurut laporan Perludem, pemilu serentak 2019 menyebabkan kelelahan massal bagi pemilih dan penyelenggara, dengan beban logistik yang luar biasa. Bahkan, memakan korban jiwa lebih dari 700 petugas pemilu meninggal dunia akibat kelelahan dan tekanan kerja.

Selain itu, penggabungan pemilu nasional dan daerah membuat partai politik kesulitan melakukan rekrutmen dan kaderisasi calon legislatif untuk tiga level sekaligus, melemahkan pelembagaan partai politik.

Pemilih juga sering kali bingung karena harus memilih kandidat untuk berbagai jabatan sekaligus, yang mengurangi kualitas keputusan elektoral.

Putusan MK ini menjawab gugatan Perludem yang meminta pemisahan jadwal pemilu untuk memperkuat asas pemilu yang jujur, adil, dan efisien, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dengan pemisahan ini, pemilu nasional akan diadakan lebih dulu, diikuti pemilu daerah setelah jeda waktu tertentu.

Tujuannya adalah memberikan ruang bagi pemilih untuk fokus pada isu nasional (seperti kebijakan ekonomi dan keamanan) saat memilih presiden dan DPR/DPD, serta isu lokal (seperti pembangunan daerah) saat memilih kepala daerah dan DPRD.

Namun, apakah pemisahan ini benar-benar akan membawa perbaikan, atau justru menciptakan tantangan baru?

Ada tiga isu yang perlu mendapat perhatian. Saya coba berikan analisis singkat terkait ketiga isu krusial ini.

Pertama, norma transisi: tantangan hukum dan politik.

Pemisahan pemilu nasional dan daerah memerlukan norma transisi untuk mengatur jeda waktu antara 2029 (pemilu nasional) dan 2031 (pemilu daerah).

Penunjukan penjabat (Pj.) kepala daerah dapat menjadi solusi sementara untuk posisi gubernur, bupati, dan wali kota.

Namun, untuk anggota DPRD, satu-satunya cara adalah memperpanjang masa jabatan mereka hingga pemilu daerah digelar.

Hal ini menimbulkan dilema hukum. Pasalnya, memperpanjang masa jabatan DPRD dapat dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang membatasi masa jabatan terpilih.

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa masa jabatan DPRD saat ini adalah lima tahun, sesuai UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Jika masa jabatan diperpanjang hingga 2031, maka berpotensi memicu gugatan hukum baru ke MK.

Selain itu, penunjukan Pj. kepala daerah juga bukan tanpa masalah. Pengalaman pada masa transisi Pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa Pj. sering kali dipolitisasi, dengan kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan partai penguasa daripada aspirasi daerah.

Laporan Komisi II DPR pada 2022 menyoroti bahwa penunjukan Pj. kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri kerap kali tidak transparan, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Oleh karena itu, revisi UU Pemilu harus merumuskan norma transisi yang jelas, transparan, dan tidak memihak untuk menghindari konflik politik dan hukum.

Kedua, beban fiskal: biaya dua kali lipat

Pemisahan pemilu nasional dan daerah berarti negara harus menanggung biaya dua kali lipat untuk logistik, distribusi, pengamanan, dan honor petugas.

Berdasarkan data KPU, biaya pemilu serentak 2019 mencapai Rp 25,2 triliun, dengan tambahan Rp 10,3 triliun untuk Pilkada serentak 2020.

Dengan pemisahan ini, anggaran untuk dua pemilu besar dalam satu siklus lima tahun diperkirakan bisa mencapai Rp 40–50 triliun, tergantung pada efisiensi penyelenggaraan.

Beban fiskal ini menjadi tantangan besar, terutama di tengah tekanan ekonomi pasca-pandemi dan prioritas anggaran untuk program seperti makan bergizi gratis yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Menurut saya, tanpa efisiensi, pemisahan pemilu dapat menjadi beban berat bagi keuangan negara.

Salah satu solusi adalah memperkuat teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu, seperti penggunaan e-voting atau sistem logistik berbasis teknologi untuk mengurangi biaya.

Namun, tantangan kesenjangan infrastruktur digital di daerah terpencil harus diatasi segera. Sebagaimana diungkapkan dalam laporan Badan Pusat Statistik 2024, hanya 78 persen wilayah Indonesia memiliki akses internet yang memadai.

Ini berarti investasi tambahan diperlukan untuk memastikan teknologi dapat diimplementasikan secara merata.

Ketiga, apatisme pemilih: ancaman bagi partisipasi

Pemisahan pemilu meningkatkan frekuensi pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS), yang berpotensi menimbulkan kejenuhan atau apatisme politik.

Data KPU menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 mencapai 81,93 persen, tetapi menurun pada Pilkada serentak 2020 menjadi 68,1 persen.

Frekuensi pemilu yang lebih tinggi dapat memperburuk tren ini, terutama jika pemilih merasa tidak melihat perubahan nyata dari hasil pemilu.

Tanpa pengelolaan yang baik, pemisahan pemilu dapat menurunkan partisipasi pemilih karena kebosanan atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik.

Selain itu, pemisahan ini juga membuka peluang bagi politisi "lompat panggung," yaitu kandidat yang gagal di pemilu nasional mencalonkan diri di pemilu daerah, atau sebaliknya.

Fenomena ini dapat melemahkan kualitas demokrasi, karena politik menjadi ajang coba-coba ketimbang pengabdian.

Untuk mengatasi apatisme, DPR dan pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara aktif melalui pendidikan pemilih dan kampanye yang menekankan pentingnya isu lokal dan nasional.

Media dan organisasi masyarakat sipil juga harus berperan dalam meningkatkan kesadaran publik.

Manfaat dan risiko pemisahan

Secara teoretis, pemisahan pemilu nasional dan daerah memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan memisahkan isu nasional dan lokal, pemilih dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan terinformasi.

Efek "ekor jas" di mana popularitas calon presiden meningkatkan suara calon legislatif atau kepala daerah, dapat diminimalkan, sehingga tokoh lokal dengan kapasitas baik memiliki peluang lebih besar untuk bersaing.

Namun, risiko seperti biaya tinggi, apatisme pemilih, dan kompleksitas norma transisi tidak boleh diabaikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 wajib selaras dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang mengamanatkan pemilu diselenggarakan setiap lima tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Putusan ini tidak mengubah siklus lima tahunan atau menetapkan pemilu setiap tujuh tahun, melainkan hanya memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional (presiden, DPR, DPD) dan daerah (kepala daerah, DPRD) dengan jeda dua hingga dua setengah tahun mulai 2029.

Dengan demikian, putusan ini tetap berada dalam koridor konstitusional, tetapi menuntut revisi UU No. 7/2017 tentang Pemilu untuk mengatur teknis pemisahan.

Data Arsip MK menunjukkan lebih dari 50 gugatan terkait pemilu sejak 2004, mengindikasikan bahwa setiap ketidaksesuaian dengan UUD 1945 dapat memicu krisis hukum dan politik.

Kekosongan hukum pasca-2029 untuk jabatan kepala daerah dan DPRD menjadi tantangan krusial. Penunjukan penjabat (Pj.) kepala daerah dapat mengisi kekosongan, tetapi laporan Transparency International Indonesia (2023) mencatat 62 persen Pj. pada 2020–2022 memiliki afiliasi politik, meningkatkan risiko politisasi.

Alternatif perpanjangan masa jabatan DPRD hingga pemilu daerah 2031 berpotensi melanggar prinsip demokrasi, karena memperpanjang mandat tanpa pemilihan ulang.

Solusi lain adalah pengisian sementara DPRD berdasarkan komposisi suara partai pada pemilu sebelumnya, meskipun ini tetap kurang ideal.

Revisi UU Pemilu harus menetapkan aturan ketat, seperti membatasi wewenang Pj. pada tugas administratif dan melarang mereka mencalonkan diri di pemilu berikutnya untuk menjaga integritas proses.

Pemisahan pemilu DPR RI dan DPRD mengancam konsistensi suara partai politik secara nasional.

Data KPU 2019 menunjukkan korelasi kuat antara suara DPR RI dan DPRD karena efek “ekor jas” calon presiden, tetapi pemisahan ini memaksa partai mengelola kampanye terpisah dengan narasi nasional dan lokal yang berbeda.

Laporan Perludem (2024) mengungkap hanya 30 persen partai memiliki program kaderisasi terstruktur, memperbesar risiko fragmentasi suara di tingkat daerah.

Partai yang kuat secara nasional tetapi lemah di isu lokal berpotensi kehilangan kursi DPRD, melemahkan pengaruh politik mereka. Partai perlu memperkuat kaderisasi dan fokus pada isu daerah, seperti pembangunan infrastruktur, untuk tetap kompetitif.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan DPR harus merumuskan langkah strategis. Badan independen untuk mengawasi penunjukan Pj. kepala daerah dapat meminimalkan politisasi, sementara investasi teknologi pemilu, seperti sistem pendaftaran digital, dapat mengurangi biaya yang diperkirakan mencapai Rp 40–50 triliun untuk dua siklus (berdasarkan data KPU 2019).

Penguatan kaderisasi partai melalui insentif dana bantuan dan pendidikan pemilih untuk mencegah apatisme (partisipasi pilkada 2020 hanya 68,1persen, KPU) juga krusial.

Tanpa langkah ini, pemisahan pemilu berisiko menciptakan instabilitas hukum dan politik, alih-alih memperkuat demokrasi.

Pada akhirnya, putusan MK untuk memisahkan pemilu nasional dan daerah adalah langkah berani untuk memperbaiki tata kelola demokrasi di Indonesia.

Namun, keberhasilannya tergantung pada kesiapan DPR dan pemerintah dalam merumuskan revisi UU Pemilu yang matang, transparan, dan efisien.

Norma transisi harus jelas untuk menghindari konflik hukum, anggaran harus dikelola dengan efisien melalui teknologi, dan masyarakat harus dilibatkan untuk mencegah apatisme.

Tanpa langkah konkret, pemisahan ini justru dapat menjadi beban baru bagi rakyat, bukan solusi untuk demokrasi yang lebih baik.

Tag: #pemisahan #pemilu #nasional #daerah #langkah #maju #demokrasi #atau #beban #baru #bagi #negara