Pisah Pemilu Nasional-Lokal: Stagnasi dan Pembenahan Legislasi

"Democracy is not just the right to vote, it is the right to live in dignity." — Naomi Klein

NAOMI Klein benar, demokrasi pada gilirannya adalah soal hak hidup bermartabat, alih-alih sekadar memilih di bilik suara.

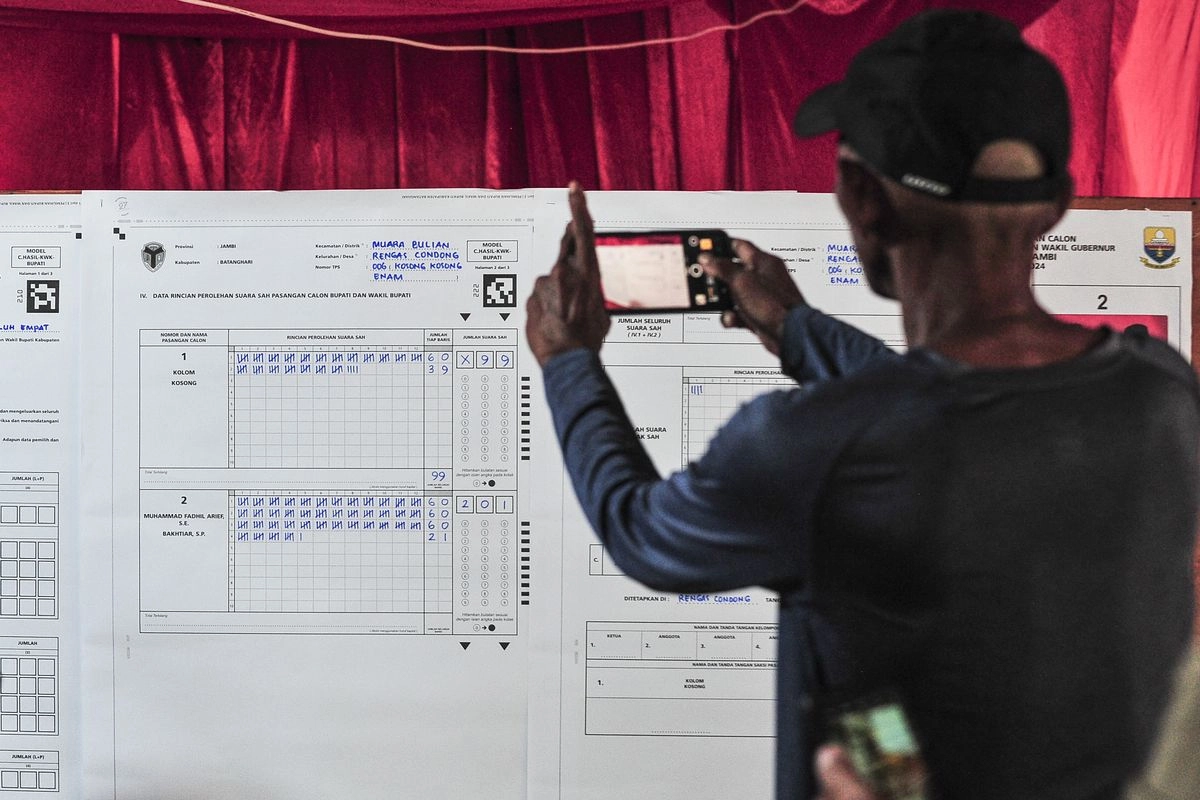

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional (Presiden-Wapres, DPR, DPD) dan pemilu lokal (DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota) mulai 2029 kembali mengingatkan kita soal ini.

Ia menjadi langkah penting sekaligus cermin atas stagnasi legislasi pemilu pascaputusan MK No. 55/PUU-XVII/2019.

Dua putusan ini saling bertaut dalam satu benang merah: koreksi terhadap desain pemilu serentak lima kotak yang memberatkan rakyat, menguras energi penyelenggara dan melemahkan kualitas demokrasi.

Sudah lebih dari lima tahun, sejak 2019, DPR dan Presiden belum juga menindaklanjuti Putusan MK No. 55/2019 dengan merevisi UU Pemilu maupun UU Pilkada.

Ketertundaan ini mencuatkan bukti betapa tarik-menarik kepentingan politik acapkali menghambat penyempurnaan hukum pemilu.

Maka, kehadiran Putusan No. 135/2024 bukan intervensi yuridis belaka, melainkan peringatan serius konstitusional bahwa demokrasi tidak bisa dikendalikan oleh agenda elite semata.

Putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah ini menegaskan kembali pentingnya prinsip daulat rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Bila diletakkan dalam episentrum teori hermeneutika hukum, konstitusi tidak bisa dibaca secara tekstual belaka, tetapi harus ditafsirkan dalam semangat zaman dan kebutuhan rakyat (Asshiddiqie, 2019).

Dari situ, konstitusi hidup manakala ia mampu menjawab tantangan kebangsaan secara substantif—yakni menjamin hak warga negara untuk memilih secara sadar, bermakna, dan tanpa tekanan.

Sulit disangkal, pemilu serentak lima kotak pada 2019 dan 2024, membebani pemilih dengan kompleksitas pilihan dan menenggelamkan isu-isu lokal dalam gelombang kampanye nasional.

Keletihan, kebingungan, dan terbatasnya waktu pemilih untuk mengenali kandidat, menjadi bukti bahwa sistem ini tak lagi efektif.

Akibatnya, politik uang, kampanye identitas, dan dominasi elite partai kian meminggirkan semangat partisipasi yang rasional dan deliberatif.

Dengan jeda 2 hingga 2,5 tahun antara pemilu nasional dan lokal, pemilih diharapkan dapat fokus dan lebih kritis dalam menentukan pilihannya. Ini membuka ruang bagi partisipasi yang lebih bermakna dan mendalam.

Lebih jauh, penyelenggara pemilu akan memiliki ruang kerja yang lebih manusiawi dan efisien. Partai politik pun terdorong untuk memperkuat kaderisasi dan memperhatikan konteks lokal, alih-alih hanya menunggangi popularitas tokoh nasional.

Menuntut tindak lanjut

Namun, pemisahan ini bukanlah solusi final. Ia hanya akan berdampak signifikan bila disusul dengan pembaruan regulasi secara komprehensif.

Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada menjadi keniscayaan, agar putusan MK tidak menjadi norma kosong. Bahkan, perlu dipertimbangkan integrasi regulasi pemilu, pilkada, dan partai politik dalam satu kodifikasi hukum politik yang terpadu.

Hal ini penting untuk mengurangi tumpang tindih dan konflik norma antarregulasi.

Jika pembentuk undang-undang gagal menjawab putusan MK ini dengan legislasi yang memadai, maka reformasi pemilu hanya akan berhenti pada dimensi prosedural.

Hajat elektoral akan tetap mahal, manipulatif, dan jauh dari cita rasa keadilan demokratis. Masyarakat pun akan terus diposisikan sebagai objek elektoral, alih-alih subjek berdaulat.

Sampai di titik ini, teori kedaulatan rakyat kembali mengingatkan pentingnya desain elektoral memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menjadi aktor utama demokrasi.

Bukan hanya dalam memilih, tetapi juga dalam memahami, mengawasi, dan menentukan arah kebijakan melalui wakil-wakil yang mereka percayai.

Bila hukum tidak menjamin hal ini, maka pemilu berpotensi dikerdilkan: tak lebih seremoni lima tahunan tanpa jiwa.

Sebab itu, momentum ini tidak boleh disia-siakan. Pembentuk undang-undang harus melihat Putusan MK ini sebagai peluang berharga untuk membangun sistem politik yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Dalam kaitan itu, regulasi kampanye digital, pembatasan dana kampanye, penguatan peran Bawaslu, dan peningkatan literasi pemilih harus menjadi agenda prioritas tindak lanjut.

Pemilu tentu tak hanya berhenti di soal memilih pemimpin, namun juga tentang mengonstruksi kontrak sosial antara rakyat dan negara. Maka, desain pemilu harus memastikan bahwa setiap suara benar-benar dihitung dan bermakna.

Manakala kita ingin demokrasi tumbuh lebih sehat, maka pemisahan pemilu ini harus menjadi awal dari pembenahan menyeluruh hukum kepemiluan Indonesia.

Pertanyaan mendasar selanjutnya muncul: apakah kita masih percaya bahwa rakyat adalah pemilik sah negara ini? Jika ya, maka saatnya jadikan hajatan demokrasi panggung partisipasi bermartabat.

Tag: #pisah #pemilu #nasional #lokal #stagnasi #pembenahan #legislasi