Paradoks Ruang Digital dan Ancaman Degradasi Generasi

- Kai (2), duduk manis menggenggam smartphone di tangan mungilnya yang ditumpu di atas kaki. Kepalanya menunduk, fokus menatap layar smartphone 6 inci yang memutar video game Roblox di YouTube.

Ia bisa berjam-jam menonton video semacam itu. Hanya berhenti ketika ponselnya diminta sang Ibu.

Tak cuma Kai. Fafa, tetangganya yang berusia sebaya, juga sering meminta tablet ke orangtuanya.

Setelah tablet diaktifkan, jari mungilnya langsung mengetuk ikon YouTube Kids dengan sendirinya, tanpa diarahkan. Ia sudah sangat familiar.

Bahkan, ia bisa menggulir-gulir layar untuk memilih thumbnail video favoritnya sendiri. Sesekali, ia menirukan beberapa kata yang ia dengar dan tonton di YouTube.

Fafa juga bisa menyebutkan warna serta berhitung dalam bahasa Inggris, meski keluarganya hanya mengajarkan bahasa Indonesia. Kosakatanya meningkat pesat sejak ia mulai bisa bicara, berkat konten-konten yang ia lihat.

Bukan cuma membuka YouTube Kids, ia juga bisa memilih sendiri game online edukatif yang terinstal di tablet.

Seorang balita menggulir thumbnail di YouTube secara mandiri di tablet.

Seorang balita menggulir thumbnail di YouTube secara mandiri di tablet.

Entah karena antarmuka tablet yang sangat intuitif, atau durasi layar (screen time) yang sudah terlalu banyak untuk anak seusianya.

Sama seperti Kai, Fafa juga bisa berjam-jam mengakses tablet, bahkan sebelum usianya genap 2 tahun.

Tanpa mereka sadari, setiap konten yang ditonton, setiap thumbnail YouTube yang dipilih, setiap game yang dimainkan, membuka pintu ke industri data global.

Setiap klik menjadi jejak digital yang siap dipanen platform teknologi sejak mereka berusia dini.

Memanen data sejak belia

Pelaku industri teknologi tak tebang pilih. Mereka akan mengumpulkan data setiap penggunanya, bahkan anak-anak di bawah usia 13 tahun.

Organisasi independen Children and Screens: Institute of Digital Media and Child Development menyebut, walaupun ada hukum yang mengatur platform dalam menghimpun data anak-anak di bawah usia 13 tahun, mereka tetap berusaha mengumpulkan data pengguna sebisa dan sebanyak mungkin.

Beberapa data yang masih sah dikumpulkan platform, di antaranya adalah e-mail, geolokasi, riwayat browsing termasuk klik, durasi menonton, dan kebiasaan menggulir layar. Data ini biasa digunakan untuk membuat profil (profiling) pengguna.

Bahkan, platform tetap bisa mengumpulkan data, meski pengguna tidak menyerahkannya secara sukarela.

Memang, sudah jamak situs web atau aplikasi yang kini lebih transparan, menjabarkan data apa saja yang akan digunakan dan disimpan. Platform juga akan meminta izin pengguna untuk mengakses data tersebut.

Karena informasinya cukup panjang, kecil kemungkinan anak-anak akan membacanya dengan seksama. Bukan tidak mungkin, mereka asal mengeklik tombol setuju tanpa membacanya.

Sebab, umumnya pemahaman literasi digital anak-anak masih cukup lemah. Kondisi ini bisa lebih buruk jika tidak didampingi orang dewasa yang lebih cakap digital.

Hal ini tidak bisa dianggap remeh. Di tengah dunia serba digital, "data is a new gold". Data menjadi sumber daya berharga dan menyimpan kekuatan.

Itu sebabnya, industri teknologi berlomba-lomba menambang data sebanyak mungkin, lewat berbagai cara dan celah.

Setelah ditambang, pelaku industri akan mengeksploitasinya dengan menjual atau mengirimkan data ke platform yang sepenuhnya berbeda.

Contohnya, data yang dipanen dari media sosial, bisa dijual ke pihak ketiga yang disebut dengan "data broker". Data broker inilah yang akan menjual data tersebut.

Ketika data anak-anak sudah menjadi komoditas, hal ini bukan kabar baik bagi kedaulatan digital negara. Negara berisiko kehilangan kendali atas data generasi penerus bangsa.

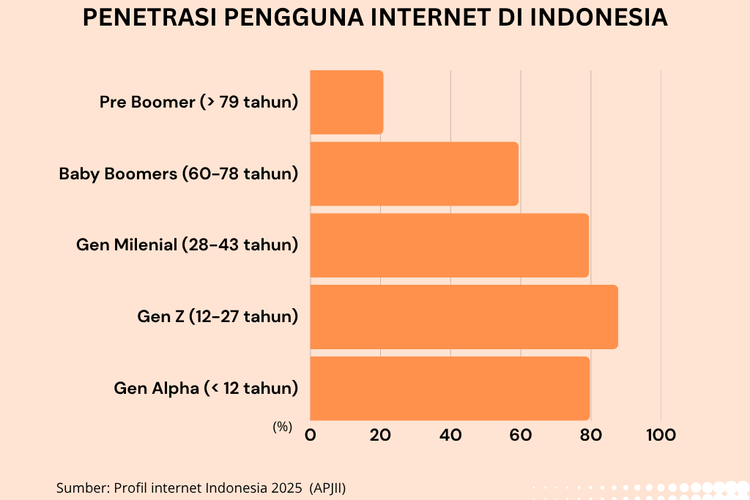

Betapa tidak. Menurut laporan "Profil Internet Indonesia 2025" yang dipublikasikan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi pengguna internet di Indonesia didominasi Generasi Alpha (kelahiran 2013-2024) dan Generasi Z (kelahiran 1997-2012).

Penetrasi internet dari Gen Alpha (usia kurang dari 12 tahun) sebesar 79,73 persen, atau berkontribusi 23,19 persen dari total pengguna internet. Sementara Gen Z (usia 13-28 tahun), penetrasinya 87,80 persen atau berkontribusi sebesar 25,54 persen.

Grafis penetrasi pengguna internet di Indonesia berdasarkan laporan APJII berjudul Profil Internet Indonesia 2025.

Grafis penetrasi pengguna internet di Indonesia berdasarkan laporan APJII berjudul Profil Internet Indonesia 2025.

Dua generasi itu adalah fondasi utama untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Mereka akan menjadi sumber daya manusia usia produktif, menjadi pemimpin, dan pengambil kebijakan di masa depan.

Apabila kedaulatan data sudah rentan sejak awal, bonus demografi bisa berakhir "boncos" demografi, meminjam istilah anak muda saat ini untuk mendefinisikan kegagalan yang tak sesuai harapan.

Lubang kelinci algoritma

Perhatian tidak berhenti di ancaman eksploitasi data saja. Ekses internet dan digitalisasi juga menyimpan jebakan yang bisa melemahkan potensi terbaik anak-anak di masa depan.

Setiap klik di dunia maya, membentuk pintalan algoritma yang menjerat mereka dalam adiksi.

Ibarat masuk ke lubang kelinci, algoritma membuat penggunanya masuk semakin dalam, makin kompleks, makin sulit keluar.

Algoritma akan mengikat pengguna, memanjakannya dengan menyuguhkan konten-konten yang disukai agar mereka lebih betah di platform tersebut.

Memang, sudah banyak platform media sosial, seperti Instagram dan TikTok, yang memiliki fitur untuk membatasi durasi layar. Akan tetapi, platform seolah masih setengah hati.

Fitur itu umumnya harus diatur manual dengan cara yang tidak sederhana. Lokasinya juga seolah tersembunyi, tidak terang benderang seperti fitur "home" atau "fyp" (for your page) yang menjadi gerbang adiksi.

Ilustrasi seorang balita yang sedang asyik menonton video YouTube di tablet.

Ilustrasi seorang balita yang sedang asyik menonton video YouTube di tablet.

Sudah banyak penelitian yang menemukan bahaya adiksi internet dan penggunaan ponsel berlebih.

Salah satunya diungkap jurnal bertajuk "Screen Time at Age 1 Year and Communication and Problem-Solving Developmental Delay at 2 and 4 Years" yang diterbitkan di JAMA Pediatrics.

Peneliti mengungkap bahwa anak-anak berusia satu tahun yang sering menatap layar, berisiko lebih tinggi mengalami keterlambatan dalam banyak hal, seperti kemampuan berbicara, motorik, hingga komunikasi interpersonal.

Hal serupa juga ditemukan dalam jurnal "Effects of Excessive Screen Time on Child Development: An Updated Review and Strategies for Management" yang diterbitkan National Library of Medicine.

Laporan itu menyebut bahwa paparan layar sejak dini, punya efek jangka panjang. Semakin tinggi durasi waktu menatap layar, semakin menurun pula kemampuan akademiknya.

Akses internet sejak dini mungkin membuat anak bisa menerima informasi lebih cepat dan banyak sekaligus. Namun, mereka juga akan sulit menerima informasi yang kompleks.

Mereka mungkin mahir menggulir layar, namun gagap ketika harus memahami sesuatu yang butuh proses dan kesabaran.

Fenomena ini sebetulnya sudah mulai terlihat di kalangan dewasa awal, yang belakangan disebut dengan istilah "brain rot".

"Brain rot" merujuk pada penurunan daya kognitif, kelelahan mental, dan hilangnya kemampuan berpikir kritis akibat terlalu banyak mengonsumsi konten instan berkualitas rendah.

Biang keladi fenomena ini adalah konten video pendek yang kini menjadi tren.

Menurut studi berjudul "Neuroanatomical and Functional Substrates of The Short Video Addiction and Its Association with Brain Transcriptomic and Cellular Architecture", konten video pendek bersifat stimulan.

Konten ini didominasi visual dan audio yang berganti cepat, sehingga sangat merangsang otak. Dampaknya, otak menjadi terbiasa dengan rangsangan instan tersebut.

Hal ini membuat rentang fokus menurun, sulit mempertahankan perhatian yang butuh konsentrasi lama atau mendalam.

Misalnya, membaca buku atau artikel panjang secara komprehensif, menulis esai, atau analisis mendalam.

Otak juga akan berat untuk menerima materi kompleks, seperti matematika, sains, atau bahasa asing.

Cakap digital skill tapi gagap soft skill

Pelemahan ini bukan tidak mungkin akan menjadi tantangan penyerapan tenaga kerja di masa mendatang.

Saat ini saja, ekses media sosial dan penggunaan ponsel, sudah memberikan dampak bagi Gen Z di dunia kerja.

Sebagian besar Gen Z saat ini sudah memasuki usia kerja. Lahir sebagai generasi digital native, membuat Gen Z unggul soal kemampuan teknis, terutama digital skill. Sebab, mereka bisa belajar lebih mandiri lewat internet sejak dini.

Masalahnya, yang terjadi saat ini, banyak perusahaan yang tidak hanya mencari kandidat pekerja yang punya skill teknis tinggi.

Kepala Pusat Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Surya Lukita, September lalu mengatakan bahwa soft skill atau kemampuan interpersonal, kini lebih dipertimbangkan perekrut.

Persoalannya, kemampuan interpersonal menjadi salah satu tantangan bagi anak-anak dan remaja saat ini, akibat mengonsumsi gawai lebih dini dibanding generasi sebelumnya, seperti yang sudah dipaparkan di atas.

Surya juga mengatakan bahwa tumpulnya soft skill di kalangan Gen Z, membuat banyak perusahaan mengeluh.

Senada dengan Surya, survei daring yang dilakukan Intelligent, sebuah platform edukasi dan pengembangan karir di AS, menyebut banyak perusahaan mengaku enggan merekrut Gen Z.

Survei yang diikuti 1.000 responden itu menemukan bahwa 1 dari 4 manajer, sebisa mungkin menghindari merekrut kandidat dari Gen Z. Laporan yang sama juga menyebut 50 persen manajer memecat Gen Z.

Masalahnya cukup kompleks, sebagian besar berpusat pada soft skill, seperti etika kerja yang buruk (48 persen), kurang inisiatif (45 persen), kurang profesional (42 persen), manajemen waktu yang buruk (43 persen), masalah komunikasi (40 persen), resisten terhadap masukkan dan kritik (38 persen), dan sebagainya.

Hasil survei dari Intelligent yang mengungkap beberapa tantangan bagi perusahaan dan manajerial terhadap pekerja dari Gen Z.

Hasil survei dari Intelligent yang mengungkap beberapa tantangan bagi perusahaan dan manajerial terhadap pekerja dari Gen Z.

Apabila usia produktif sulit terserap oleh sektor padat karya serta memengaruhi tingkat pengangguran, bukan tidak mungkin akan menjadi tantangan besar untuk perekonomian negara di masa depan.

Saat ini saja, menurut proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF), tingkat pengangguran Indonesia naik menjadi 5 persen pada tahun 2025, dari 4,9 persen tahun lalu.

Angka ini tertinggi dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara, yakni Vietnam (2 persen), Thailand (1 persen), Singapura (2 persen), Filipina (4,5 persen), dan Malaysia (3,2 persen).

Diperparah judi online

Ancaman degradasi generasi diperparah dengan maraknya judi online. Anak-anak tidak cukup menjadi korban adiksi media sosial, tapi juga judi online.

Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa pada tahun 2024 lalu, pemain judi online berusia di bawah 10 tahun mencapai 2 persen atau sekitar 80.000 dari total pemain.

Bahkan, pada kuartal I-2025, jumlah deposit yang dilakukan oleh pemain judi online berusia 10 tahun hingga 16 tahun mencapai lebih dari Rp 2,2 miliar. Padahal, uang yang beredar dari aktivitas judi online mengalir ke luar negeri.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandan Juni tahun lalu mengungkap bahwa setidaknya, pihaknya memantau ada aliran dana terkait judi online yang mengalir ke 20 negara dengan nilai signifikan.

Ini artinya, uang tersebut tidak berputar dalam perekonomian domestik.

Kebanyakan operator judi online yang berlokasi di luar negeri, beroperasi secara ilegal. Hal itu membuat mereka kerap menarik dana lewat rekening fiktif atau memanfaatkan mata uang kripto agar transaksi sulit dilacak. Walhasil, perputaran rupiah melemah.

Judi online juga melemahkan daya beli masyarakat. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan, tabungan, atau investasi pendidikan, akan lenyap karena aktivitas konsumtif tidak produktif.

Apabila hal ini terjadi dalam skala besar, permintaan akan barang dan jasa riil dalam negeri akan menurun.

Hal ini akan memicu pelambatan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama PDB (Produk Domestik Bruto).

Menurut laporan BPD Agustus 2025, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB masih menjadi yang terbesar, yakni 54,25 persen pada triwulan II-2025.

Peran negara adalah keniscayaan

Gen Alpha dan Gen Z adalah pemegang estafet masa depan bangsa dua dekade mendatang. Tantangan mereka berbeda dan lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya.

Peran negara diperlukan, tidak hanya untuk melindungi mereka, tapi juga menjaga fondasi Indonesia Emas 2045.

Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) mulai mematangkan perannya lewat regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau yang disebut dengan PP TUNAS.

Aturan yang resmi berlaku mulai 1 April 2025 ini diharapkan bisa membagun ruang digital yang lebih ramah bagi anak.

Harapannya, anak-anak tetap bisa berselancar di ranah maya, namun tetap terlindungi hak digitalnya, data pribadinya, dan mengindarkan mereka dari ancaman bahaya siber.

PP TUNAS merinci lima poin utama yang harus dipatuhi platform digital, yakni:

- Memprioritaskan pelindungan anak dibanding kepentingan komersialisasi.

- Larangan profiling data anak.

- Penerapan batasan usia dan pengawasan etat dalam pembuatan akun.

- Keempat larangan menjadikan anak sebagai komoditas dalam ekosistem digital.

- Sanksi tegas bagi platform yang melanggar aturan.

Kelima poin di atas cukup menjawab tantangan utama yang dihadapi anak-anak dan remaja di ruang digital saat ini.

Oleh karena itu, PP TUNAS seyogianya bisa menjadi payung kedaulatan digital Indonesia di masa depan. Dimulai dengan melindungi hak-hak anak di ruang digital.

Regulasi ini pun jelas urgensinya, mengingat beberapa negara sudah bergerak lebih dulu.

Australia misalnya, sudah mengesahkan aturan serupa bernama "Online Safety Act 2024", yang salah satunya melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk memiliki akun media sosial sendiri.

Aturan "Children's Online Privacy Protection Act" di Amerika Serikat juga menetapkan larangan serupa untuk anak dibawah usia 13 tahun.

China bahkan lebih spesifik. Mereka melarang anak usia di bawah 14 tahun untuk memiliki media sosial, dan anak di bawah 18 tahun untuk bermain game online.

Sementara Indonesia, berdasarkan PP TUNAS, Komdigi meminta platform digital untuk membatasi usia pengguna mulai dari 13-18 tahun, tergantung tingkat risikonya.

Selain negara, lingkungan terdekat, yakni keluarga juga punya peran krusial. Pemahaman literasi digital di keluarga sejatinya harus lebih diperkuat sebelum mengizinkan anak mengakses gawai dan berinternet.

Dengan pemahaman yang cukup, keluarga bisa menentukan langkah untuk memilah mana konten yang sebaiknya dikonsumsi anak, serta menentukan bagaimana cara mengatur pemberian aksesnya.

Oragtua bisa menggunakan aneka fitur atau aplikasi Parental Control (kontrol orangtua) yang bisa digunakan untuk mengawasi anak dan gawainya, seperti Google Family Link, Qustodio, Kaspersky Safe Kids, dan sebagainya.

Selain keluarga, lingkungan sekolah juga bisa mengedukasi anak-anak dan remaja tentang hak digital, keamanan siber, dan etika penggunaan internet.

Kolaborasi ini, niscaya akan mampu menciptakan ruang digital yang lebih ramah anak sambil tetap memberikan mereka hak untuk menjelajah dunia maya, belajar, bertumbuh, dan berekspresi.

Tag: #paradoks #ruang #digital #ancaman #degradasi #generasi