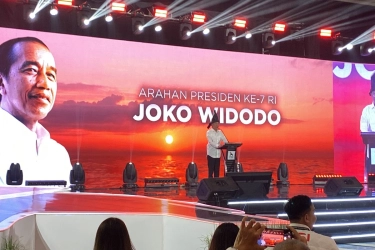

Koalisi Permanen KIM Plus: Membangun Stabilitas atau Mengikis Demokrasi?

WACANA pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus oleh Presiden Prabowo Subianto—yang disebut-sebut mencakup lima belas partai—tampaknya tak hanya menyajikan upaya membangun stabilitas, tetapi juga mengandung potensi konsolidasi kekuasaan secara berlebihan.

Dalam praktik demokrasi di berbagai belahan dunia, penggabungan terlalu banyak partai biasanya menemui kendala perbedaan kepentingan hingga ideologi.

Namun, realitas politik Indonesia memberikan ruang khusus: partai-partai kerap bergantung pada anggaran negara dan berbagai bentuk patronase yang membuat koalisi besar tersebut mungkin dipertahankan, setidaknya selama “perekat” kepentingan masih tersedia.

Kekhawatiran utama terletak pada kemungkinan matinya fungsi oposisi dan berkurangnya mekanisme checks and balances.

Ketika terlalu banyak partai berada di barisan penguasa, hampir semua suara kritis menyusut. Tugas legislatif yang semestinya mengawasi eksekutif dapat dengan mudah bergeser menjadi sekadar pemberi restu formal, terutama karena partai di parlemen dituntut untuk tegak lurus dengan kepentingan koalisi.

Contoh ketiadaan debat bermakna pernah kita saksikan pada pembahasan UU kontroversial—dari RKUHP hingga UU Cipta Kerja—yang lolos dengan dukungan mayoritas.

Ketika oposisi mengerut, maka ruang penyeimbang kian menipis, dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan kehilangan corong kritis di lembaga legislatif.

Bagi partai-partai yang berbeda ideologi dan basis massa, koalisi permanen tentu membawa tantangan tersendiri.

NasDem yang berkarakter sekuler, misalnya, akan berinteraksi dengan PKS yang kuat dalam basis politik Islam konservatif.

Perbedaan semacam itu mungkin terjembatani oleh pembagian kursi menteri atau alokasi proyek besar. Namun, apakah aliansi tersebut bertahan ketika krisis ekonomi mengetuk pintu adalah pertanyaan tersendiri.

Ketika sumber daya negara menipis, kepentingan personal dan tarik menarik kepentingan politik berpotensi meledak menjadi konflik internal yang justru merusak stabilitas yang diupayakan sejak awal.

Masalah lain muncul saat kita mengaitkan rencana pembentukan koalisi permanen dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dihapusnya presidential threshold.

Secara teoretis, putusan MK itu membuka ruang lebih luas bagi partai kecil atau calon independen (jika ada pintu hukum yang mengizinkan) untuk ikut bertarung dalam pemilihan presiden.

Namun, kehadiran blok super-besar ala KIM Plus justru membentuk penghalang baru secara de facto.

Tanpa dukungan sebagian besar partai, sulit bagi sosok alternatif untuk maju, apalagi bila akses ke sumber daya dan media pun tersumbat.

Dengan kata lain, “pintu demokrasi” yang semestinya terbuka menjadi sempit kembali karena koalisi besar cenderung mengunci jalur pencalonan.

Jika keadaan ini terus berlanjut, kita bisa membayangkan kontes politik di masa depan hanya akan menjadi pertunjukan “satu panggung, banyak figuran”.

Partai-partai kecil di dalam koalisi akan ragu bersikap kritis, khawatir kehilangan fasilitas kekuasaan. Di sisi lain, partai di luar koalisi—jika jumlahnya terlalu sedikit—akan kesulitan menggalang kekuatan gerakan.

Akibatnya, kreativitas politik dan keunggulan gagasan, yang semestinya menjadi hakikat kompetisi demokrasi, akan tergeser oleh negosiasi pragmatis di belakang layar.

Bukan berarti gagasan koalisi permanen tak memiliki niat baik. Stabilitas politik memang dibutuhkan untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lancar.

Namun, stabilitas yang menghalangi ruang oposisi dan membungkam kritik tidak akan membawa demokrasi kita berkembang.

Justru stabilitas semacam itu bisa menyeret Indonesia mundur ke era di mana kekuasaan eksekutif tak terganggu oleh perbedaan pendapat.

Efeknya jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan “kegaduhan” politik yang terjadi dalam sistem demokrasi sehat, karena minimnya ruang kritik akan mempersulit koreksi kebijakan yang merugikan publik.

Pada akhirnya, kita dihadapkan pada pilihan: merawat demokrasi dengan menerima konsekuensi dinamika oposisi, atau menyederhanakan segalanya dengan membentuk “koalisi raksasa” yang berpotensi menyisakan sedikit ruang bagi kontrol parlemen.

Keduanya mungkin sama-sama menawarkan stabilitas, tetapi stabilitas yang dihasilkan oleh dominasi satu kekuatan besar cenderung berbahaya.

Demokrasi menuntut keberagaman pandangan dan kontestasi ide untuk menciptakan kebijakan yang terbaik bagi publik.

Ketika hampir semua partai bergabung dalam satu blok, ke mana rakyat hendak menyalurkan aspirasi jika kebijakan pemerintah perlu dikritisi?

Publik berhak mengawasi secara ketat proses ini. Partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi permanen maupun mereka yang berada di luar harus berani menegaskan komitmen untuk tetap mengedepankan transparansi dan ruang kritik.

Jika tidak, maka wacana koalisi permanen bisa menjadi batu loncatan menuju model kekuasaan yang kurang demokratis.

Setiap aktor politik semestinya sadar bahwa kekuasaan tanpa penyeimbang hanya memupuk bibit-bibit otoritarianisme yang berpotensi merugikan bangsa di kemudian hari.

Kita semua berharap, apa pun konfigurasi koalisi yang terbentuk, jangan sampai menutup pintu bagi fungsi pengawasan, suara kritis, serta keberagaman gagasan yang menjadi jiwa sejati demokrasi.

Tag: #koalisi #permanen #plus #membangun #stabilitas #atau #mengikis #demokrasi