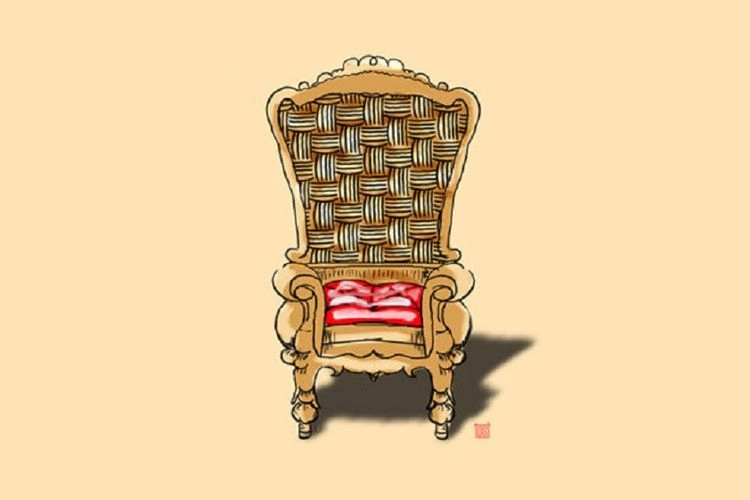

''Mengendalikan'' Politik Balas Budi

PRESIDEN Prabowo Subianto telah menetapkan Perpres Nomor 13 Tahun 2025 yang menjadi dasar tata cara pelantikan 961 kepala dan wakil kepala daerah terpilih dari 481 kabupaten, kota, dan provinsi.

Presiden melantik para kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025 secara bersamaan.

Di balik kemenangan para kandidat terpilih, terdapat peran mesin politik (partai politik dan relawan) yang mendukung dan menjalankan strategi pemenangan kandidat.

Tentu tidak ada ‘makan siang gratis’ atas kontribusi mesin politik terhadap kemenangan para calon. Sering kali kontribusi ini memunculkan praktik politik balas budi yang koruptif.

Politik balas budi yang tidak terkendali menciptakan dua risiko utama. Pertama, risiko korupsi struktural saat kepala daerah memberikan posisi atau akses ekonomi kepada pendukung tanpa mempertimbangkan kompetensi, bahkan menghambat pelayanan publik.

Kedua, risiko konflik kepentingan saat kebijakan kepala daerah diarahkan untuk menguntungkan kelompok tertentu, bukan masyarakat secara keseluruhan.

Contoh nyata adalah beberapa kasus kepala daerah di Indonesia yang terjerat korupsi karena mengakomodasi kepentingan partai pendukung atau donatur kampanye.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa 70 persen kasus korupsi kepala daerah terkait dengan pengelolaan anggaran yang diarahkan pada kepentingan kelompok tertentu.

Oleh karena itu, diperlukan desain politik balas budi yang produktif, yang mengapresiasi peran mesin politik secara positif tanpa menimbulkan konflik kepentingan atau korupsi.

Untuk menghindari politik balas budi yang koruptif kepada mesin politik, perlu disiapkan langkah-langkah steategis untuk mendorong perubahan mesin politik agar berperan membantu kemajuan daerah.

Pertama, daripada memberikan posisi strategis, pasangan kandidat terpilih dapat melibatkan mesin politik dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Relawan bisa berperan dalam pengawasan proyek pembangunan berbasis komunitas, sementara partai politik dapat menjadi mitra strategis dalam sosialisasi kebijakan.

Praktik penganggaran di Brasil menjadi contoh pelibatan komunitas lokal, termasuk kelompok relawan, dalam menentukan prioritas anggaran daerah.

Hasilnya, program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan efisiensi penggunaan anggaran meningkat hingga 30 persen (Bank Dunia, 2007).

Kepala daerah terpilih menerapkan transparansi dalam pengisian jabatan publik. Pengisian jabatan strategis harus dilakukan berdasarkan meritokrasi, bukan semata-mata imbalan politik.

Seleksi terbuka dengan melibatkan panel independen dapat memastikan bahwa pejabat yang terpilih memiliki kompetensi yang sesuai.

Seleksi terbuka jabatan eselon oleh kepada daerah diterapkan untuk mengisi jabatan kepala dinas. Dengan begitu akan terjadi peningkatan kinerja birokrasi karena pejabat yang terpilih berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik.

Berikutnya, kepala daerah terpilih menerapkan aturan etika publik dan pencegahan konflik kepentingan.

Pasangan kandidat terpilih harus menegakkan aturan etika publik yang ketat. Benturan kepentingan dapat dicegah dengan menetapkan kebijakan larangan campur tangan mesin politik dalam keputusan-keputusan strategis.

Kepala daerah terpilih bisa membentuk komite etik independen untuk mengawasi pengambilan kebijakan dan menggunakan sistem pelaporan digital untuk transparansi kebijakan.

Contoh Kasus di Pemerintah Soul Korea Selatan menerapkan OPEN System. Pemerintah kota menciptakan platform transparansi yang memungkinkan publik memantau pengadaan barang dan jasa.

Sistem ini berhasil menurunkan korupsi hingga 20 percen dalam tiga tahun pertama implementasi (Kim dan Cho, 2005).

Keempat, pasangan kandidat terpilih melakukan penguatan teknologi digital untuk transparansi.

Teknologi digital dapat digunakan untuk mempublikasikan setiap keputusan pasangan kandidat pemenang Pilkada, termasuk alokasi anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan.

SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) di Indonesia memungkinkan pemerintah daerah menyajikan data anggaran dan kebijakan secara transparan, yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dampaknya, pengawasan publik terhadap pengelolaan anggaran meningkat, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan.

Kelima, relawan dan partai politik perlu diberdayakan melalui pelatihan tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik.

Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi mereka, tetapi juga mengubah peran mereka menjadi agen pembangunan yang produktif.

Pelajaran bisa diambil dari praktik Open Government Partnership di Meksiko. Relawan dilibatkan dalam pelatihan tentang transparansi anggaran publik. Dampaknya, efektivitas pengawasan anggaran meningkat hingga 40 persen.

Terakhir, kepala daerah terpilih menerima pengawasan oleh badan independen. Badan pengawas independen dapat memastikan bahwa kebijakan kepala daerah terpilih tidak dipengaruhi oleh tekanan dari mesin politik.

Badan ini dapat terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil.

Contohnya, badan seperti ombudsman bisa memantau kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan publik dan bebas dari pengaruh politik tertentu.

Pengelolaan politik balas budi yang produktif akan memiliki dampak pada penguatan demokrasi lokal. Mesin politik dapat menjadi mitra strategis dalam pengawasan kebijakan, sehingga memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.

Selain itu, akan terjadi peningkatan kualitas governance. Transparansi dalam pengisian jabatan dan pelaksanaan kebijakan mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Politik balas jasa juga mendorong pemberdayaan komunitas. Relawan dan partai politik diberdayakan untuk mendukung program pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal.

Terakhir, politik balas budi tidak dapat dihindari dalam sistem demokrasi. Namun, dengan desain yang tepat, praktik ini dapat diubah menjadi mekanisme yang produktif dan mendukung pembangunan daerah.

Langkah-langkah seperti melibatkan mesin politik dalam program pembangunan, menerapkan transparansi dalam pengisian jabatan, dan menggunakan teknologi untuk akuntabilitas dapat menghindarkan kepala daerah dari konflik kepentingan.

Dengan pendekatan ini, politik balas budi tidak lagi menjadi ancaman bagi demokrasi lokal, tetapi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang inklusif dan bertanggung jawab.

Hasilnya, pembangunan daerah menjadi lebih berkelanjutan dan demokrasi semakin matang.