Menyambut “Rojali”, Memahami Era E-commerce Berbasis Kepercayaan

“Saya terlalu miskin untuk membeli barang yang salah. Karena itu, saya tidak takut harga agak tinggi. Saya hanya takut jika tertipu.”

KUTIPAN di atas adalah refleksi Alex (35), karyawan swasta tinggal di Jakarta, menggambarkan kebiasaan belanjanya di salah satu e-commerce langgananya.

Selama bertahun-tahun, ketakutan narasi ekonomi kita sederhana: in this economy, ketika inflasi naik, gaji tetap, biaya hidup mahal, investasi saham dan kripto nyangkut, daya beli turun, serta ekonomi makin ketat dengan berbagai efisiensinya: orang akan berhenti belanja.

Kita membayangkan pusat perbelanjaan sepi dan keranjang belanja di e-commerce hanya sebatas diklik tanpa checkout, ditinggalkan begitu saja. Namun, sebuah fenomena yang tergolong anomali justru sedang terjadi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

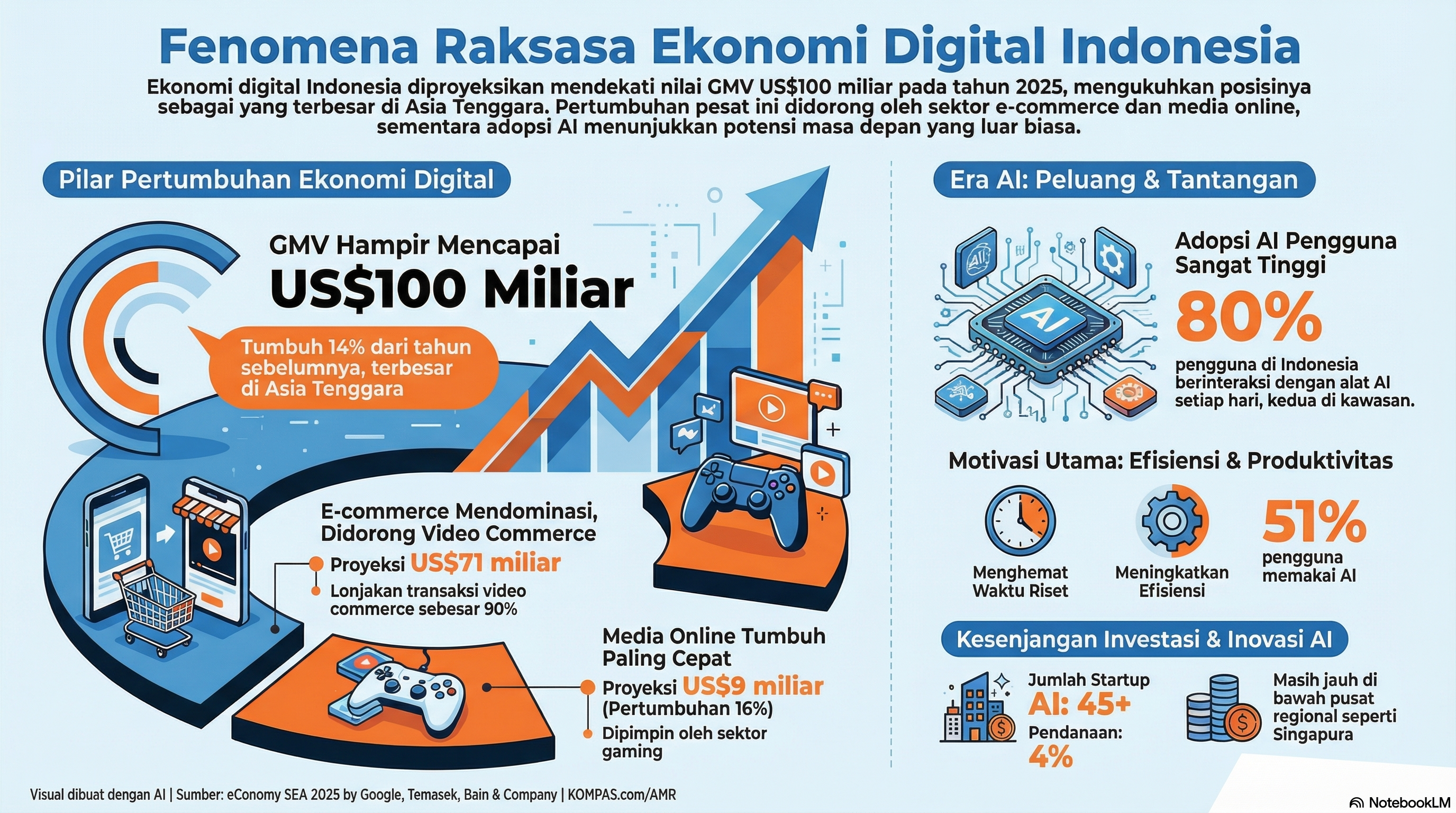

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025 yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company, pertumbuhan e-commerce di Indonesia justru tembus dua digit, atau 14 persen pada tahun 2025.

Angka ini menunjukkan percepatan signifikan dibandingkan pertumbuhan nilai transaksi 2024 yang tercatat sebesar 4,95 persen. Sekaligus mempertahankan posisinya sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Orang tetap belanja, hanya mereka makin selektif.

Nilai transaksi (GMV) untuk e-commerce Indonesia diperkirakan mencapai 71 miliar dollar AS pada tahun 2025. Secara keseluruhan, ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dollar AS.

Faktor pendorong fenomena ini adalah lonjakan video commerce yang mencatat kenaikan volume transaksi 90 persen secara tahunan (YoY) hingga mencapai 2,6 miliar transaksi. Jumlah penjual dan toko daring di platform digital juga meningkat pesat sebesar 75 persen YoY.

Tren yang sama dijelaskan dengan gamblang dalam riset Lazada dengan Cube Asia Study 2025. Laporan ini menggambarkan transisi besar e-commerce Asia Tenggara menuju era yang mereka namakan confidence commerce. Cirinya, faktor kepercayaan dan otentisitas menjadi penggerak utama keputusan belanja konsumen.

Infografik Indonesia Raksasa Ekonomi Digital Asia Tenggara

Infografik Indonesia Raksasa Ekonomi Digital Asia Tenggara

Pergeseran ke value

Hingga satu dekade belakangan ini, kita menganggap e-commerce adalah pasar gelap digital terbaik untuk mencari barang black market. Tempat hunting barang KW atau tiruan dengan kualitas sebelas duabelas dengan barang aslinya.

Mencari barang paling miring harganya ya di e-commerce. Tempat adu murah yang dengan mudah sudah disortirkan algoritma, dan menciptakan predatory pricing bagi sesama sellers.

Sekali lagi, anggapan itu kini salah jika berdasarkan data riset tersebut. Pandangan Alex pada pembuka artikel ini mewakili potret profil kelas menengah Indonesia kini: gaji cukup, tapi berbagai cicilan bisa jadi pressure baginya untuk lebih smart dalam pengeluaran.

Teman-teman kantornya sedang sibuk berhemat dengan cara misalnya makan siang bawa bekal, langganan streaming diputus, dan beralih ke kopi kekinian yang lebih affordable.

Namun, di layar ponsel Alex, terjadi anomali. Saat notifikasi "Flash Sale" dari flagship store salah satu brand sepatu ternama di e-commerce favorit dia muncul, insting Alex bergerak cepat: wah, diskon sampai 60 persen.

Alex tahu ada outlet favorit yang menjadi official store dari brand idaman yang sudah dikurasi oleh e-commerce dengan label “Mall”. Tanpa ragu, jempolnya bergerak cepat. Bukan satu, bukan dua. Alex melakukan checkout empat pasang sepatu sekaligus.

Total transaksi Rp 1.200.000 untuk sepasang sepatu jika harga normal, atau Rp 4.400.000 untuk empat pasang. Namun, karena harga borongan plus diskon fantastis, dia hanya membayar Rp 2.400.000 untuk empat pasang.

“Saya beli empat, yang dua buat saya, yang dua lagi buat istri saya. Kami sama-sama suka sepatu,” kata Alex. Teman di sebelahnya melirik sinis, "Lex, gila lu? Kita lagi krisis, lu malah borong sepatu. Buat apa empat pasang? Lu mau jadi kelabang?"

Di permukaan, Alex terlihat seperti korban konsumerisme yang tidak peka krisis. Data menunjukkan, orang Indonesia sedang mengurangi belanja barang sekunder seperti fesyen. Tapi Alex justru melawan arus.

Alex tersenyum tenang. Dia bukan sedang "belanja". Dalam teori ekonomi, dia sedang melakukan hedging (lindung nilai) aset. Inilah pembelaan Alex ketika dituduh boros dan konsumtif.

"Waduh bukan begitu. Justru karena gue gak punya banyak duit, gue gak mampu beli barang KW murah yang berisiko rusak lebih cepat," kata Alex.

Bagi Alex, barang original berkualitas memiliki daya tahan lama dan merupakan investasi ke depan untuk tidak sering-sering beli sepatu karena barangnya cepat rusak. Alex tahu, e-commerce telah mengurasi outlet resmi dengan label “mal” yang menggaransi keaslian produk, sepatu dari brand yang ia inginkan 100 persen autentik.

Tidak ada risiko barang palsu. Ini penting. Bagi Alex, sepatu palsu adalah liabilitas (beban), sedangkan sepatu asli adalah aset utilitas.

“Untuk outlet di e-commerce dengan label ‘mall’, saya sudah percaya 98 persen,” kata Alex. Dua persennya sisanya ia sisihkan untuk kasus-kasus di luar kontrol toko, misal pengiriman oleh kurir suka ada masalah, seperti pengiriman lama atau rusak.

“Saya juga pernah beli ponsel terus dibawa kabur kurirnya, tapi uang kembali karena jaminan dari toko resmi tersebut,” kata Alex yang dari segi usia masuk generasi milenial.

Pengguna toko lainnya, Sabrina (20), Gen Z yang baru memasuki dunia kerja, mengiyakan strategi yang sama terkait kepercayaannya pada e-commerce saat ini. Baginya, tidak harus belanja di outlet berlabel "mall" resmi, asal belanjanya di e-commerce itu sudah menjamin keamanan.

"Saya sudah terbiasa pakai e-commerce karena kalau ada masalah mudah komplainnya dan ditanggapi," katanya. Dalam belanja baik di toko berlabel "mall" maupun tidak, yang terpenting bagi Sabrina adalah melihat rating dan ulasannya. Termasuk mengecek apakah ulasannya organik/natural ataukah fake/palsu.

Masalah yang saat ini Sabrina rasakan sebagai persoalan di e-commerce adalah bagaimana memberantas fake-review. Kemudian bagaimana mengedukasi orang tua untuk tidak tergiur belanja melalui marketplace berbasis media sosial yang tak memiliki sistem e-commerce.

"Ibu saya sering tertipu karena tergiur beli barang murah di marketplace, gak bisa dikomplain sudah pasti. Orang tua tak bia membedakan mana marketplace mana e-commerce, ini pe-er, sih, buat e-commerce untuk bisa edukasi buat emak-emak yang fomo belanja," kata Sabrina.

Pergeseran menarik dari mentalitas "asal murah" menjadi "ada harga ada rupa" sudah mulai kita rasakan akhir-akhir ini terutama bagi yang aktif di dunia olshop (online shopping).

Laporan Lazada x Cube Asia ini juga menyebutkan adanya tren trade-up, yaitu beralih ke produk yang lebih mahal atau berkualitas, yang sangat terlihat jelas di Indonesia.

Meskipun sensitivitas harga masih tinggi, konsumen Indonesia seperti Sabrina dan Alex di atas, kini lebih mencari produk yang memberikan nilai uang (value for money) yang lebih besar, bukan sekadar mencari harga termurah di pasar. Mereka rela bayar lebih sedikit demi jaminan barang asli dan awet.

Infografik Fenomena Perilaku Konsumen Belanja Online Indonesia

Infografik Fenomena Perilaku Konsumen Belanja Online Indonesia

Mal Online Simbol Kepercayaan

Berdasarkan data riset Lazada x Cube Asia, Alex adalah bagian dari 80 persen konsumen Indonesia tergolong "Active Mall Shoppers", atau lebih percaya pada ekosistem "Mal" yang telah diverifikasi ketat. Di Asia Tenggara, angkanya lebih besar lagi yaitu 86 persen konsumen yang percaya pada toko berlabel mall atau toko resmi.

Konsumen Indonesia juga beralih dari marketplace biasa (C2C) kemudian bergeser ke e-commerce dengan mencari akun yang memiliki label “mall” atau “official store”. Meskipun angka 80 persen di Indonesia ini tergolong tinggi, negara lain ternyata jauh lebih tinggi, misalnya Vietnam (93 persen) atau Thailand (91 pesen).

Angka di Indonesia ini bisa dibaca sebagai tanda bahwa masih ada ruang pertumbuhan bagi brand untuk meyakinkan sisa konsumen yang masih ragu.

Orang-orang yang disebut "Active Mall Shoppers" seperti ini tahu ada masalah "kesenjangan pasokan" di luar sana, di mana barang asli berkualitas susah dicari dan kemudian muncul fenomena banyak reseller nakal yang menjual tak sesuai janji di foto atau di deskripsi.

"Kalau gue beli di toko gak jelas, terus dikirim barang KW, proses returnya ribet. Waktu gue habis, emosi gue naik. Di official store, gue beli ketenangan pikiran. Garansi retur dan jaminan ori," kata Alex.

Perilaku Alex adalah bukti nyata pergeseran konsumen Indonesia. Di era pengetatan ekonomi, konsumen cerdas tidak mencari "harga terendah" absolut. Mereka mencari value atau nilai terbaik.

Bagi Alex, membeli empat pasang sepatu asli di mal daring bukan tentang gaya-gayaan. Itu adalah cara dia berkata: Saya terlalu miskin untuk membeli barang yang salah. Kepercayaan pada platform resmi memberinya keamanan untuk melakukan "investasi" jangka panjang tersebut.

“Saya tidak takut harga agak tinggi, saya takut tertipu. Saya lebih mengejar trust karena menjamin barang lebih berkualitas dan risiko penipuan minim. Saya pernah ditipu sekali, waktu belanja lewat media sosial, orangnya hilang setelah transfer. Jadi memang benar-benar harus lewat e-commerce,” kata Alex.

Fenomena ini diperkuat data yaitu pertumbuhan penjualan produk asli (branded/terverifikasi) di era yang dianggap ekonomi lesu justru tumbuh dari 12 persen di tahun 2020 menjadi 30 persen di 2025 dari total e-commerce. Ke depannya, angka ini terus diprediksi naik hingga mencapai 55 persen tahun 2030.

Lambat tapi pasti, kepercayaan kini telah menjadi mata uang baru. Faktor penentu konsumen membeli tak lagi sekadar harga, tapi juga bergantung pada ulasan (reviews), rating, dan otentisitas (keaslian).

Menurut studi Cube Asia x Lazada ini, kategori favorit yang menunjukkan pengeluaran terbesar terjadi pada kategori kecantikan dan perawatan pribadi. “Konsumen rela membayar lebih demi produk asli,” begitu penjelasan riset ini.

Toko Fisik Tetap Dibutuhkan

Hal yang menarik, ada tren yang disebut showrooming. Konsumen masih memerlukan toko luring atau offline. Lihat di toko fisik, kemudian baru beli di toko online. Begitu kisah kebanyakan orang-orang Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Jadi, belanja online dan offline kini saling melengkapi. “Saya ke toko sepatu dulu untuk memastikan kualitas material barangnya oke dan ukurannya sesuai, baru saya ke toko online untuk membelinya,” begitu pengakuan Alex.

Secara angka, 73 persen pembeli Asia Tenggara melakukan showrooming. Di Indonesia, jumlahnya lebih tinggi yaitu 77 persen, sama tingginya dengan Filipina, karena konsumen dua negara ini sensitif terhadap harga.

Showrooming paling sering terjadi pada produk kecantikan dan skincare (76 persen) karena konsumen ingin mencoba tekstur, warna, dan aroma dulu. Disusul produk elektronik (74 persen) karena konsumen ingin melihat ukuran fisik dan kualitas rakitan barang.

Kemudian kategori barang ibu dan bayi sebanyak 70 persen. Alasannya karena konsumen ingin memastikan keamanan dan kenyamanan produk untuk buah hati kesayangan.

Pemilik toko fisik harus memahami bahwa konsumen datang ke toko fisik untuk melihat, memegang, atau mencoba barang, tetapi transaksi akhirnya dilakukan secara online. Karena itu, pesannya jelas, yaitu toko fisik wajib memiliki akun berjualan di e-commerce yang bisa diandalkan.

Indonesia adalah pasar yang sensitif terhadap harga, karena itu konsumen mencari kepastian kualitas fisik di toko, lalu memburu harga yang lebih baik, mengejar promo, cari fasilitas free ongkir (gratis ongkos kirim) atau dapat poin/cashback di aplikasi e-commerce.

Apa yang Akan Terjadi di 2030?

Masa depan e-commerce bukan lagi sekadar berjualan lebih banyak, tetapi berjualan lebih baik atau istilah riset Lazada x Cube Asia ini sebagai selling better. Di 2030, logistik barang mewah akan muncul dengan keamanan tingkat tinggi untuk barang-barang premium agar tidak rusak atau hilang.

Terkait toko fisik, jangan khawatir karena 2030 nanti toko fisik tetap dibutuhkan. Hanya saja, fungsinya tidak lagi menumpuk stok melainkan menjadi ruang pameran atau experience center. Tempat nyaman para konsumen untuk mencoba dan berinteraksi dengan barang riil.

Ketika konsumen merasa nyaman dengan eksperimen di toko fisik, dia akan belanja online dan stok dikirim langsung dari gudang ke rumah konsumen.

Tiga Kunci Pertumbuhan E-Commerce Masa Depan

Tiga Kunci Pertumbuhan E-Commerce Masa Depan

Jadi, jika Anda saat ini pemilik toko dan merasa terganggu jika ada konsumen yang datang tapi tidak membeli, jangan lekas naik pitam karena bisa jadi mereka yang merasa puas akan order lewat online.

Toko fisik juga menjadi pembeda dengan toko-toko online yang tak memiliki toko fisik. Toko fisik kini dan kedepannya adalah sarana konsumen untuk memverifikasi kualitas produk dan dan memvalidasi kredibilitas dan trust sebuah toko.

Ke depannya, akal imitasi atau AI akan semakin seamless, mulus tak terasa memakai AI saking smooth-nya. AI makin berfungsi sebagai asisten pribadi dalam belanja online, sekaligus rekan belanja yang bisa memprediksi kebutuhan kita sebagai konsumen. Termasuk melayani purna jual produk, misal terkait komplain dan klaim garansi secara instan.

Ekosistem e-commerce di Indonesia dan Asia Tenggara sedang bergerak dari fase belantara bebas yang penuh risiko menuju fase confidence commerce (perdagangan penuh keyakinan). Konsumen menginginkan pengalaman belanja yang memadukan kenyamanan online, kepastian barang asli, dan pengalaman fisik yang memuaskan.

Jika Anda adalah pelaku e-commerce atau pemilik brand sebuah produk, untuk menargetkan pasar Indonesia wajib punya strategi omnichannel, ada di offline dan juga di online. Sambutlah dengan lapang dada kedatangan konsumen Indonesia ke toko fisik Anda, janga apriori, jangan negative thinking.

Pahamilah game changer terbaru ini: mereka yang datang ke toko fisik Anda bukan Rojali (rombongan jarang beli), bukan pula Rohana (rombongan hanya nanya), bukan juga Rohali (rombongan hanya lihat-lihat), maupun Rohalus (rombongan hanya elus-elus).

Jangan pula menganggap mereka Rotasi (rombongan tanpa transaksi). Mereka ini bisa jadi sedang menerapkan showrooming: memverifikasi produk secara fisik dan sensorik, memvalidasi trust, serta menjadi massa pemicu industri e-commerce bergerak ke arah aman, transparan, dan premium. Jadi, bersiaplah untuk menyambut mereka dengan layak.

Tag: #menyambut #rojali #memahami #commerce #berbasis #kepercayaan