Menata Ulang Arti Transfer ke Daerah

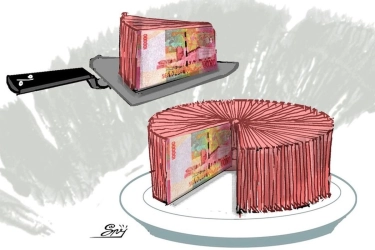

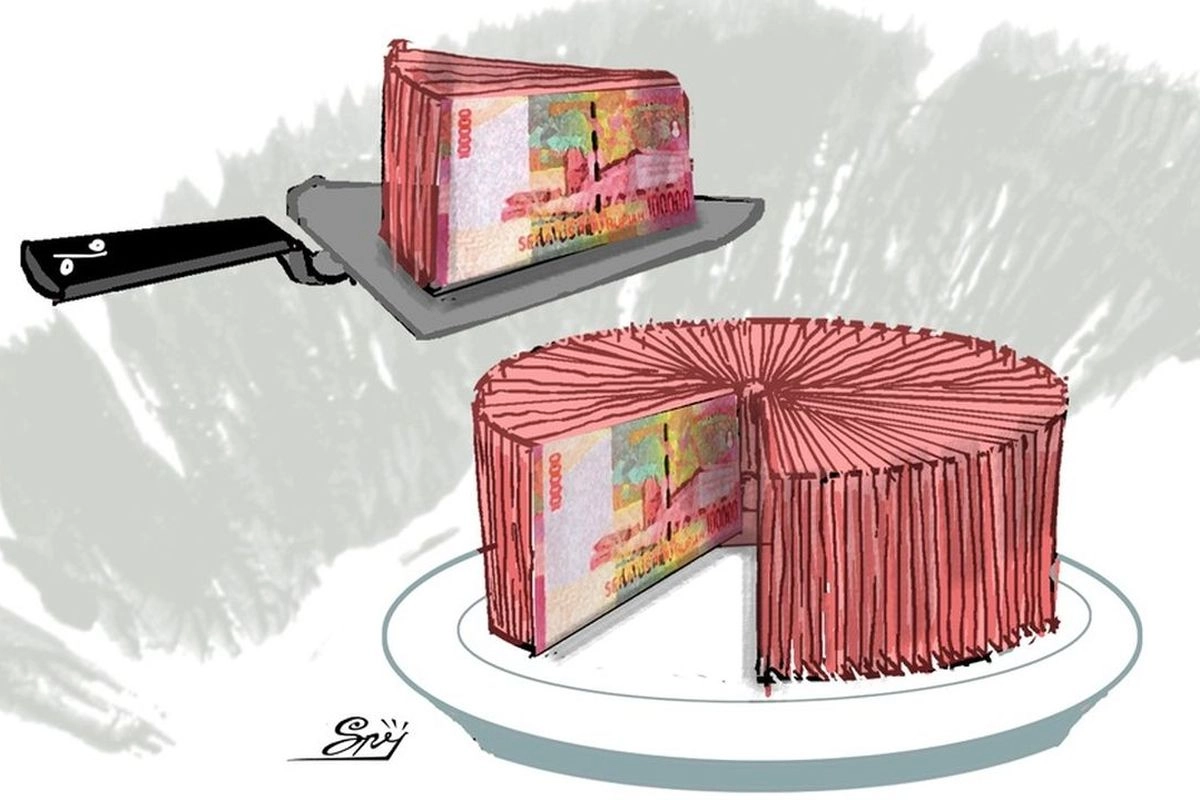

RENCANA pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang diumumkan Kementerian Keuangan memunculkan reaksi keras dari sejumlah kepala daerah.

Gubernur, bupati, hingga wali kota menyampaikan kekhawatiran bahwa pengurangan dana tersebut akan mengganggu pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

Pemerintah pusat beralasan bahwa pemangkasan TKD merupakan langkah efisiensi fiskal untuk menjaga keseimbangan APBN dan menekan pemborosan di daerah.

Namun, di balik perdebatan ini tersimpan persoalan mendasar: apakah TKD hanya sekadar bantuan keuangan dari pusat, ataukah merupakan hak fiskal daerah dalam kerangka otonomi yang berkeadilan?

Pertanyaan ini mengantar kita pada perlunya menata ulang arti TKD agar pusat dan daerah memaknainya dengan lebih selaras.

Dalam teori keuangan publik, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah berakar pada konsep fiscal federalism (Oates, 1999) yang menekankan pembagian tanggung jawab fiskal untuk mencapai efisiensi dan pemerataan.

TKD berfungsi sebagai instrumen fiscal equalization, yaitu upaya menyetarakan kemampuan keuangan antarwilayah agar setiap daerah dapat memberikan pelayanan publik minimum secara merata.

Menurut Musgrave (1959), pembagian fungsi fiskal ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Secara normatif, TKD menjadi perwujudan dari semangat desentralisasi fiskal dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Melalui mekanisme ini, daerah memperoleh ruang fiskal untuk melaksanakan kewenangan otonominya secara mandiri.

Namun dalam praktik, makna tersebut sering bergeser. Bagi pusat, TKD dipandang sebagai instrumen kendali fiskal nasional. Sementara bagi daerah, TKD menjadi sumber utama pembiayaan, bahkan dianggap “hak mutlak” untuk menjalankan pemerintahan.

Ketegangan ini makin nyata ketika efisiensi diartikan semata sebagai penghematan anggaran, bukan perbaikan efektivitas belanja publik.

Akibatnya, muncul paradoks antara tujuan efisiensi fiskal pusat dan kebutuhan dasar masyarakat di daerah.

Efisiensi atau kontraksi fiskal?

Dari sudut pandang pemerintah pusat, pemotongan TKD disebut sebagai bentuk efisiensi. Rasionalitasnya didasarkan pada teori allocative efficiency yang dikemukakan Samuelson (1954), bahwa sumber daya publik harus dialokasikan pada sektor yang memberikan manfaat sosial tertinggi.

Bila suatu daerah dianggap tidak mampu menyerap anggaran secara optimal, maka dana tersebut lebih baik dialihkan untuk kebutuhan nasional yang lebih produktif.

Argumen ini beralasan, terutama ketika banyak daerah mencatatkan serapan anggaran di bawah 90 persen setiap tahun dan sebagian dana mengendap di rekening bank daerah.

Namun, efisiensi yang tidak disertai peta kebutuhan daerah berpotensi berubah menjadi kontraksi fiskal. Dalam kerangka Keynesian multiplier, belanja pemerintah daerah memiliki efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Jika belanja publik menurun drastis akibat pemotongan TKD, maka konsumsi dan investasi daerah pun akan ikut melemah.

Di sisi lain, penurunan TKD bisa memperlebar kesenjangan antarwilayah. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, seperti DKI Jakarta atau Jawa Timur, mungkin masih bertahan. Namun daerah dengan PAD rendah akan mengalami penurunan kemampuan membiayai layanan dasar.

Inilah dilema kebijakan efisiensi yang perlu diwaspadai: menghemat di atas kertas, tapi mengorbankan pemerataan di lapangan.

Agar TKD tepat sasaran, paradigma pengelolaannya harus diubah dari hubungan hierarkis menjadi hubungan kolaboratif.

Pusat dan daerah perlu menyepakati bahwa TKD bukan sekadar transfer uang, melainkan kontrak fiskal bersama yang bertujuan menciptakan keadilan pembangunan.

Konsep fiscal partnership sebagaimana dikembangkan Shah (2007) menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas: pusat fokus pada kebijakan makro dan stabilitas, sementara daerah mengelola pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal dengan prinsip akuntabilitas.

Makna efisiensi juga perlu diperluas. Efisiensi bukan berarti memangkas belanja secara seragam, tetapi memastikan setiap rupiah belanja publik menghasilkan value for money.

Daerah yang mampu menunjukkan kinerja fiskal baik—misalnya serapan anggaran tinggi, laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, serta peningkatan indikator kesejahteraan—seharusnya mendapatkan insentif melalui mekanisme Dana Insentif Daerah (DID).

Sebaliknya, pemotongan bisa diterapkan secara selektif terhadap belanja yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas berlebih atau pengadaan yang tidak berdampak pada pelayanan publik.

Pemerintah pusat juga dapat mengembangkan formula TKD berbasis kinerja dan kebutuhan. Pendekatan ini menggabungkan indikator kapasitas fiskal, tingkat kemiskinan, kesenjangan layanan dasar, dan tingkat efisiensi belanja.

Dengan demikian, daerah kaya yang kurang efisien dapat dipotong lebih besar, sementara daerah miskin dan terpencil dilindungi dari pengurangan berlebihan.

Langkah ini sejalan dengan prinsip asymmetric fiscal decentralization, di mana kebijakan fiskal disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik tiap wilayah.

Arah baru pemaknaan TKD

Pada akhirnya, TKD harus dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat daya saing nasional melalui pemerataan kemampuan fiskal antarwilayah.

Pusat tidak seharusnya melihat TKD sebagai beban, dan daerah tidak boleh menganggapnya sebagai “uang turun” tanpa tanggung jawab.

TKD yang efektif adalah TKD yang menghubungkan akuntabilitas fiskal dengan hasil nyata di masyarakat—menurunnya kemiskinan, membaiknya kualitas pendidikan, dan meningkatnya layanan publik dasar.

Penataan ulang makna TKD menjadi penting agar kebijakan fiskal nasional tidak kehilangan arah dan otonomi daerah tidak kehilangan daya.

Ketika pusat dan daerah sama-sama memahami TKD sebagai alat sinergi, bukan arena tarik-menarik kepentingan, maka efisiensi dan keadilan bisa berjalan beriringan.

Pertanyaannya kini: apakah kita siap beranjak dari paradigma “siapa memberi dan siapa menerima”, menuju paradigma “bersama mengelola untuk kemaslahatan rakyat”?