Kuota Haji, Korupsi, dan Ujian Penegakan Hukum Nasional

KASUS dugaan korupsi kuota haji kini menjelma menjadi ujian nyata bagi penegakan hukum nasional. Bukan semata karena besarnya nilai ekonomi yang terlibat, melainkan karena cara negara meresponsnya.

Pengembalian dana Rp 100 miliar secara sukarela, di tengah penetapan tersangka dan proses hukum yang sedang berjalan, menghadirkan pertanyaan mendasar, yaitu sejauh mana negara mampu memastikan bahwa pemulihan kerugian negara tidak memengaruhi independensi dan arah penegakan hukum.

Dalam perkara ini, pengelolaan ibadah bertemu dengan logika kekuasaan, dan negara diuji pada titik paling sensitif—keadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa dana tersebut berasal dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan sejumlah biro perjalanan. Jumlahnya belum final dan masih berpotensi bertambah.

KPK mengimbau pihak-pihak lain agar kooperatif dan mengikuti langkah serupa. Imbauan ini dapat dipahami sebagai upaya mendorong pemulihan kerugian negara.

Namun, dalam kerangka penegakan hukum, langkah tersebut perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan persepsi bahwa pengembalian dana menjadi faktor yang bakal memengaruhi arah penyidikan.

Dalam penjelasan KPK, muncul istilah yang menggambarkan konstruksi perkara ini, yakni uang percepatan. Istilah ini menjelaskan bagaimana mekanisme percepatan keberangkatan bekerja di luar jalur reguler.

Ini bukan sekadar temuan teknis, melainkan cerminan dari cara pandang yang menganggap antrean dapat dinegosiasikan dan waktu dapat dibeli. Dalam konteks ibadah, logika semacam ini menghadirkan persoalan etik yang serius.

Selama ini, haji dipahami sebagai ibadah yang menuntut kesabaran. Antrean panjang diterima sebagai konsekuensi keterbatasan kuota dan besarnya jumlah pendaftar. Menunggu belasan hingga puluhan tahun dianggap sebagai bagian dari ujian spiritual.

Namun, kasus ini membuka lapisan realitas lain: bahwa di luar sistem resmi, terdapat jalur percepatan yang memungkinkan sebagian orang melampaui antrean, bukan karena prioritas syariat, melainkan karena kemampuan ekonomi.

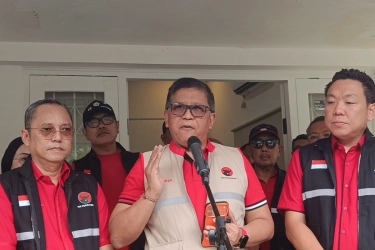

Proses hukum seperti yang kita simak telah menyeret nama-nama besar. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Isfan Abidal Aziz, sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan itu menunjukkan bahwa mekanisme hukum telah bergerak. Namun, publik juga mencermati bahwa tahapan selanjutnya berlangsung secara bertahap dan penuh kehati-hatian.

Di titik inilah, konsistensi penegakan hukum menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik agar perkara ini tidak berhenti pada aspek simbolik, tapi berujung pada substansi.

Kasus ini bermula dari tambahan kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi. Aturannya jelas: 92 persen dialokasikan untuk jamaah haji reguler dan delapan persen untuk haji khusus. Pembagian ini sejatinya dirancang untuk melindungi kepentingan mayoritas warga negara.

Namun dalam praktiknya, komposisi tersebut diubah menjadi 50:50. Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan pergeseran orientasi kebijakan yang berdampak langsung pada keadilan distribusi.

Haji reguler adalah jalur mayoritas rakyat. Mereka yang menabung bertahun-tahun, mendaftar sejak usia muda, dan berharap dapat berangkat di usia senja.

Sebaliknya, haji khusus merupakan sektor jasa dengan tarif tinggi dan potensi keuntungan besar. Setiap tambahan kuota berarti peluang ekonomi yang signifikan.

Sehingga ketika kuota digeser, yang berubah bukan hanya angka, tetapi juga arah keberpihakan kebijakan publik, dari kepentingan rakyat luas kepada kepentingan bisnis dan privat.

Asosiasi travel haji dan umrah disebut aktif melakukan komunikasi dengan Kementerian Agama. Lebih dari seratus biro diduga terlibat dalam perkara ini.

Polanya relatif seragam, yaitu alokasi kuota mengikuti skala usaha. Semakin besar perusahaan, semakin besar jatah yang diperoleh.

Dalam skema seperti ini, ruang terjadinya praktik tidak etis terbuka lebar apabila pengawasan negara tidak berjalan secara ketat.

KPK memperkirakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Angka tersebut menunjukkan skala persoalan yang tidak kecil.

Dalam konteks ini, pengembalian dana patut dicatat sebagai bagian dari upaya pemulihan. Namun, pemulihan keuangan negara tidak dapat diposisikan sebagai substitusi bagi penegakan hukum.

Pengembalian dana semestinya berjalan paralel, tanpa memengaruhi penentuan tanggung jawab pidana pada mereka yang selama ini telah melakukan praktik kotor.

Pendekatan yang memisahkan secara tegas antara pemulihan kerugian negara dan proses hukum menjadi krusial.

Hukum pidana tidak diukur dari seberapa besar uang yang kembali, melainkan dari sejauh mana kebenaran diungkap dan pertanggungjawaban ditegakkan.

Penegakan hukum akan kehilangan daya didiknya apabila muncul anggapan bahwa kooperasi finansial dapat mengurangi bobot tanggung jawab pidana.

Sementara itu, jamaah haji reguler tetap menunggu dalam sunyi. Mereka tidak mengetahui bahwa hak mereka pernah menjadi bagian dari pergeseran kebijakan.

Mereka tidak hadir dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Yang mereka rasakan hanyalah antrean yang tak bergerak, tanpa penjelasan yang memadai mengenai perubahan yang terjadi.

Di sinilah ironi kasus ini terasa kuat. Haji, yang secara teologis menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, justru dikelola melalui mekanisme yang berpotensi memperlebar jarak sosial.

Di Tanah Suci, semua mengenakan pakaian yang sama. Namun jalan menuju ke sana ternyata tidak sepenuhnya setara.

Pada akhirnya, kasus kuota haji bukan hanya tentang korupsi, melainkan tentang komitmen negara dalam menegakkan hukum secara bermartabat.

Dalam tradisi Islam, amanah tidak berhenti pada pengembalian harta yang telah disalahgunakan, tetapi menuntut keadilan dan pertanggungjawaban.

Negara yang kuat adalah negara yang mampu memastikan bahwa penggalian atau pengungkapan kasus dan pengembalian dana tidak memengaruhi proses hukum, serta menjadikan penegakan hukum sebagai sarana menjaga keadilan publik.

Di sanalah ujian penegakan hukum nasional sesungguhnya berada—bukan pada seberapa cepat uang kembali, melainkan pada keberanian menegakkan hukum secara adil, konsisten, dan berwibawa.

Tag: #kuota #haji #korupsi #ujian #penegakan #hukum #nasional