Mengurai Disfungsi Komunikasi Publik Pemimpin

DI TENGAH turbulensi ekonomi, inflasi yang menjalar hingga ke pasar-pasar rakyat, rupiah yang terpuruk, iklim perang dagang yang merasuk ke seluruh pelosok global, serta iklim sosial-politik yang kian bergejolak, publik Indonesia menunggu satu hal paling sederhana dari para pemimpinnya: kejelasan arah dan ketegasan solusi.

Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi sorotan tajam bukan hanya karena kebijakan yang belum progresif, tetapi karena kualitas komunikasi publik yang rendah.

Apa yang kita saksikan bukan semata disfungsi penyampaian informasi, tetapi lebih dari itu—gejala defisit kualitas kognitif yang mengakar.

Pemimpin negara, berikut jajaran kabinetnya, tidak hanya tampak gagal menjelaskan masalah, tetapi bahkan terkesan tidak memahami secara utuh apa yang menjadi inti persoalan bangsa.

Komunikasi tersendat

Ketika harga-harga pangan melonjak pada awal 2025, publik menantikan arahan dan ketenangan dari presiden atau setidaknya menteri-menterinya. Nyatanya, yang hadir hanyalah penjelasan teknokratis dari kalangan elite yang jauh dari bahasa rakyat.

Presiden Prabowo dalam beberapa pernyataan publik hanya mengulang narasi normatif soal kemandirian ekonomi dan nasionalisme.

Kondisi ini mengingatkan kita pada kerangka teoretis yang disampaikan oleh Manuel Castells dalam Communication Power (2009), bahwa pemimpin yang gagal menguasai dan membentuk narasi publik akan kehilangan legitimasi simbolik dalam masyarakat.

Di tengah krisis, komunikasi bukan hanya medium informasi, tetapi juga alat untuk menyalurkan kepercayaan.

Teori kognitif kepemimpinan menekankan bahwa kemampuan memahami persoalan secara holistik dan menyusun respons secara sistematis adalah fondasi dari efektivitas pemimpin.

Menurut Robert Sternberg dalam Successful Intelligence (1997), kepemimpinan yang baik memerlukan tiga aspek utama: analitis, kreatif, dan praktis. Tiga aspek ini tampak minim pada gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung reaktif, bukan reflektif.

Sebagai contoh konkret, ketika Presiden Prabowo merespons situasi ketidakpastian global dengan menyalahkan spekulan asing dan elite ekonomi global. Pernyataan semacam ini memang patriotik secara bunyi, tetapi tidak memberikan solusi substantif.

Alih-alih menjelaskan roadmap pemulihan ekonomi atau intervensi fiskal yang konkret, pemerintah terjebak dalam retorika yang melelahkan.

Komunikasi politik bukan semata soal orasi yang menggetarkan podium. Ia adalah bagian dari rasionalitas etis dan logis yang dibangun untuk mengajak masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan.

Sayangnya, komunikasi publik dari pemerintah saat ini lebih sering menjadi pertunjukan simbolik dibandingkan sarana deliberasi rasional.

Sebagai ilustrasi, ketika Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa kenaikan harga cabai adalah “musiman dan biasa saja”, publik dibuat geram karena pernyataan itu mengabaikan realitas di lapangan.

Ini menunjukkan apa yang disebut oleh Jürgen Habermas sebagai distorsi komunikasi, yaitu ketika saluran komunikasi digunakan tidak untuk menyampaikan kebenaran, tetapi membungkam keresahan publik.

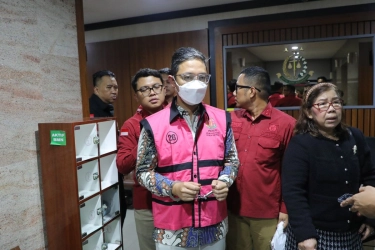

Belum lagi respons Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia soal teror kepala babi kepada media Tempo yang membuat heboh jagat publik, baik di lini masa digital maupun konvensional.

Apa akibat dari lemahnya komunikasi pemimpin? Salah satu dampak paling serius adalah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.

Selain itu, defisit komunikasi memperbesar celah antara elite dan rakyat. Saat presiden menyampaikan pidato tentang “ketahanan nasional”, sementara rakyat antre minyak goreng, maka yang muncul adalah ironi.

Celah ini bukan hanya politis, tetapi juga eksistensial— bukti bahwa rakyat merasa ditinggalkan dari narasi besar pembangunan.

Tidak hanya presiden, jajaran menteri pun menunjukkan kegagapan yang sama. Menteri Sosial, dalam merespons protes soal distribusi bantuan tunai yang lambat, justru menyalahkan birokrasi daerah tanpa memberi skema perbaikan konkret.

Menteri Energi menyampaikan bahwa kenaikan harga listrik adalah “bagian dari penyesuaian global”, padahal masyarakat membutuhkan perlindungan, bukan kuliah umum.

Defisit kognitif ini bukan sekadar soal ketidakmampuan teknis, tetapi soal absennya empati dan keberanian moral dalam merespons krisis. Di sinilah kita menyaksikan runtuhnya fungsi negara sebagai pelindung publik dalam arti sejatinya.

Membangun ulang kapasitas kognitif pemerintahan

Untuk keluar dari defisit kualitas kognitif yang semakin nyata dalam tubuh pemerintahan saat ini, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang tidak sekadar bersifat kosmetik, melainkan menyentuh akar dari persoalan komunikasi politik yang sedang kita hadapi.

Hal pertama yang mendesak dilakukan adalah revitalisasi komunikasi publik, yang harus berlandaskan pada data, konteks faktual, dan sensitivitas sosial.

Setiap pernyataan dari pemimpin, terutama presiden dan para menterinya, seyogianya lahir dari pembacaan yang cermat terhadap realitas, bukan sekadar pengulangan jargon nasionalisme atau retorika ideologis yang tak menjawab kebutuhan konkret rakyat.

Selain itu, sangat penting dilakukan reformulasi total terhadap tim komunikasi presiden. Di era informasi yang bergerak cepat dan kompleks ini, dibutuhkan juru bicara serta penasihat komunikasi yang tidak hanya mahir dalam olah kata, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap dinamika sosial dan psikologi publik.

Tim ini harus mampu menjembatani antara kebijakan negara dan harapan masyarakat, serta menyalurkan informasi secara jernih, jujur, dan membangun kepercayaan.

Tak kalah krusial, pelatihan komunikasi strategis untuk seluruh anggota kabinet menjadi agenda mendesak.

Kita telah menyaksikan berulang kali bagaimana seorang menteri yang salah ucap atau gagal membaca situasi sosial dapat memantik kegaduhan yang sebetulnya bisa dihindari.

Kecakapan berbicara di ruang publik harus menjadi standar kompetensi utama bagi siapa pun yang mengemban jabatan publik dalam sistem demokrasi.

Lebih jauh, peningkatan literasi kebijakan publik di kalangan pemimpin harus menjadi prioritas. Tidak cukup bagi seorang pejabat tinggi negara untuk hanya memahami garis besar dari kebijakan yang dijalankan.

Mereka harus mampu menjelaskan substansi, menyusun argumen rasional, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dengan presisi.

Literasi ini bukan hanya tentang isi kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan agar tidak menimbulkan disinformasi atau miskomunikasi yang dapat memperkeruh situasi nasional.

Terakhir, pemerintah harus memperkuat sistem deliberatif dalam pengambilan keputusan. Ruang dialog yang sehat dan setara dengan akademisi, jurnalis independen, organisasi masyarakat sipil, dan sektor profesional harus terus dibuka, bukan justru ditutup dengan pendekatan populisme satu arah.

Pemerintah perlu membangun iklim diskusi yang jujur, berbasis data, dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Hanya dengan itulah krisis komunikasi, dan pada akhirnya krisis legitimasi, dapat diatasi dengan elegan dan bermartabat.

Defisit kualitas kognitif adalah cermin dari negara yang dikelola tanpa refleksi, tanpa kepekaan, dan tanpa arah.

Dan jika kita gagal memperbaikinya, maka demokrasi yang kita perjuangkan sejak 1998 akan direduksi menjadi sekadar panggung sandiwara politik.

Rakyat bukan penonton yang abai. Mereka adalah hakim yang kelak akan menilai: apakah pemimpinnya layak dipercaya, atau hanya pintar bersuara.